// 激光光谱技术及应用团队风采 //

团队简介

团队主要从事激光光谱、空-天-地一体化高光谱、光纤传感器和数字图像处理等方面的研究,研究方向与绿色农业和现代装备制造行业紧密结合,以智慧农业、先进光学仪器和光谱检测相关研究为特色,涉及激光育种技术、新型光纤传感器研制和矿物光谱检测技术,服务于国家和龙江的数字经济、生物经济和先进光学测量方面的科学技术创新。团队包括教授4名,副教授3名,讲师4名,其中博导4名,硕导6名。团队先后承担国家自然科学基金青年和面上项目、黑龙江省重点研发计划、省自然科学基金优秀青年项目等20余项,获得黑龙江省科技进步二等奖、省教学成果一等奖等7项,发表SCI检索论文300余篇,授权发明专利60余项,科学出版社专著和教材各5部。

团队核心成员

吴海滨,1977年5月生,教授、博导。国家级实验教学示范中心主任,黑龙江省激光光谱技术与应用重点实验室主任,省专业技术领军人才梯队带头人,省级高层次人才。中国仪器仪表学会电磁测量信息处理仪器分会副主任委员,黑龙江省仪器仪表学会副理事长,教育部高等学校仪器类专业教指委协作委员;获中国数字工匠年度人物、哈尔滨市青年科技奖。主办中俄蒙德国际论坛、太阳岛科技论坛等,积极发展与“一带一路”沿线大学合作伙伴关系;主持/参加国家级重点项目等9项;获省科技二等奖、省教学成果一等奖等6项;省级精品课负责人、省研究生导学思政团队负责人。

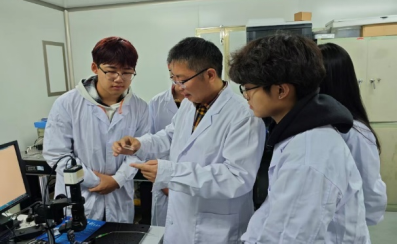

团队照片

// 智能测控仪器与系统导师团队 //

团队简介

本团队源于上世纪90年代国家"九五"科技攻关项目"自动测试技术及装备"科研团队,传承我国最早的电磁测量技术及仪表专业积淀,是我校国家级一流专业“测控技术与仪器”中电磁测量方向的核心力量。团队聚焦智能测控系统前沿技术,深度融合高精度测控与智能信息处理优势,以算法-硬件协同创新为引擎,在电磁计量、电子测量与虚拟仪器、智能感知与融合处理、高可靠电路设计验证等方向构建起特色鲜明、持续演进的技术体系与研究方向。

团队核心研究领域

现代电磁测量技术:高精度电磁参数测量、电磁兼容性测试等关键技术;电子测量技术与虚拟仪器:智能化、网络化的测试测量系统开发;电路设计与质量复核:高可靠性电子系统设计验证技术;结构化信息获取与处理:稀疏信号获取与处理、智能信号处理等核心算法研究;频谱感知技术:认知无线电、频谱监测等前沿技术研究;机器学习与测控融合:人工智能在测控系统中的创新应用研究。

科研项目与成果

科研项目:团队承担国家级、省部级及企业合作项目57项,其中包括:国家自然科学基金项目4项;科技部重大专项子课题1项;国家242信息安全子项目1项;GF项目1项;省自然科学基金项目2项;黑龙江省及哈尔滨市科技攻关项目7项;省教育厅科学技术研究项目2项;省高等教育教学改革项目4项(含重点1项);"理工英才"计划科学研究项目1项;企事业单位横向课题46项;科研经费累计1000余万元。

学术论文:发表高水平论文100余篇;知识产权:授权专利40余项,已转化发明专利4项;科技奖励:荣获省级科研成果二等奖1项、三等奖2项,军队科技进步奖1项,省级教学成果一等奖、二等奖各1项。

团队优势

团队秉承"创新驱动、应用导向"的发展理念,在智能测控领域构建了"基础研究-技术开发-产业应用"的闭环创新链条。通过持续的科研投入和产学研合作,团队不仅在理论创新方面取得了系列突破性成果,更在技术转化和产业化应用方面产生了显著的社会经济效益,为相关行业的技术进步和产业升级做出了重要贡献。

团队核心成员

盖建新,工学博士,教授,博士生导师,科研副院长。现任国家级实验教学示范中心副主任,入选省级高层次人才,兼任中国电工技术学会电工测试专委会副主任委员、中国教育技术协会教育仿真技术专委会理事,同时担任全国大学生电子设计竞赛黑龙江赛区责任专家、中国研究生电子设计竞赛评审专家。

长期从事电子测量仪器与自动测试系统、稀疏信号获取与处理、频谱感知、人工智能应用基础等方向的研究与教学工作。主持国家自然科学基金、GF项目、黑龙江省自然科学基金等各类纵向项目6项,横向课题26项;获黑龙江省科技进步二等奖1项,发表SCI、EI检索论文30余篇,获授权发明专利、实用新型专利23项,转化4项。

育人成果显著,指导学生获全国大学生电子设计竞赛全国一等奖1项(我校首次)、省一等奖9项,中国研究生电子设计竞赛全国一等奖1项(我校首次)、二等奖4项,个人先后获得全国大学生电子设计竞赛黑龙江赛区优秀指导教师金奖、中国研究生电子设计竞赛全国及赛区优秀指导教师等荣誉。

童子权,教授,硕士生导师。大学生电子设计竞赛黑龙江赛区专家、研究生电子设计竞赛东北赛区专家委员会主任。先后获发明专利和实用新型专利授权20余项,指导毕业硕士生100余名。负责完成多个国家九五重大科技攻关项目子课题,“VXI总线接口的研制”、“VXI总线基础产品”等成果获中国机械工业(原国家机械工业部)九五优秀科技成果,“自动测试系统与设备技术的研究”获中国机械工业科技进步一等奖。获中国机械工业九五科技先进个人称号,哈尔滨市第六届青年科技奖。

颜颐欣,教授,硕士生导师。主要从事嵌入式系统应用与仪器开发工作,作为负责人获得黑龙江省科技进步二等奖一项,三等奖一项,军队科技进步三等奖一项,黑龙江省教学成果二等奖(排名第二)。主持国家重点研发子项目1项,国家242信息安全子项目1项,省科技攻关项目1项,横向课题经费500余万元,作为指导教师指导研究生电子设计竞赛获国家三等奖1项,省级一等奖7项,二等奖10项,指导本科生国家级大学生创新训练项目6项,并多次获得本科生电子设计竞赛国家级、省级一等奖,多次获得省级优秀指导教师。出版教材两部。

张旭辉,工学博士,教授,硕士生导师,中国电工技术学会电工测试专委会理事。从事自动测试及故障诊断、电力线载波通信、配电自动化需方管理系统、机器视觉和图像处理等领域研究。先后参与完成国家自然科学基金2项、省自然科学基金项目2项,黑龙江省及哈尔滨市科技攻关项目6项,主持完成哈尔滨市科技创新人才基金项目2项,黑龙江省教育厅项目1项,横向课题5项。发表SCI/EI检索学术论文30余篇,已授权专利18项,参编教材3部。

纪铁军,副教授,理学硕士。从事通用电子测量仪器设计、微小信号检测和嵌入式系统开发等方向的研究,发表论文5篇、授权专利2项、主持或参与完成科研课题7项、指导学生电子竞赛获国赛三等奖、赛区一等奖等8项。

姜思仪,工学博士,讲师,硕士生导师。从事压缩感知、欠奈奎斯特采样等前沿领域研究。在IEEETrans.等国内外期刊和会议上发表科研论文8篇,其中SCI索引5篇,授权发明专利5项,主持国家自然科学基金青年项目、中国博士后科学基金面上资助、黑龙江省教育厅2024年度“新时代龙江优秀硕士、博士学位论文”自然科学类重点项目等项目。

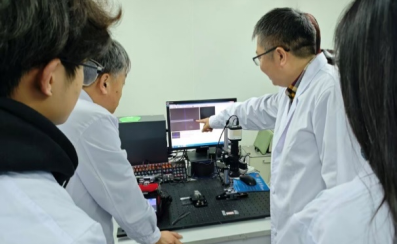

团队成果展示

// 视觉智能检测与计算成像导师团队 //

团队简介

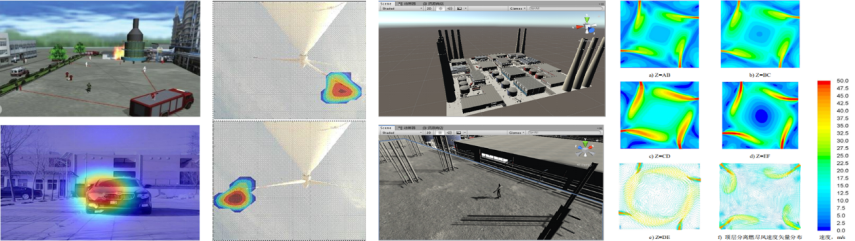

团队研究方向深度锚定国家战略导向与地方发展需求,以视觉检测、图像处理、特征提取与利用为三大核心技术支柱,深度融合人工智能算法,重点向机器人3D视觉智能感知、低空经济技术研发、智慧康养服务、无人机智能巡检、医学图像精准分析、高光谱图像处理等前沿领域拓展。通过构建“基础研究筑基—关键技术攻关—产业转化应用”的闭环创新体系,实现科研成果与产业需求的精准对接,为研究生培养提供坚实基础。团队先后承担国家自然科学基金青年和面上项目、黑龙江省重点研发计划、省自然科学基优秀青年项目等20余项,获得省级科研成果奖2项,省级教育教学成果奖1项,发表中科院一区TOP等高水平期刊百余篇,授权专利100余项。

研究方向

视觉检测、图像处理、信号特征提取。

团队成员介绍

孙晓明,教授,博士生导师,研究生处副处长,现任省级领军人才梯队“测试计量技术及仪器”学科后备带头人、黑龙江省高层次人才、黑龙江省仪器仪表学会理事、中国仪器仪表学会精密机械青年委员会委员、中国图象图形学学会视觉检测专业委员会委员。哈尔滨理工大学视觉检测与计算成像导师团队带头人。主持/参加国家自然科学基金、黑龙江省自然科学基金、省外专项目等项目10余项;发表高水平科研论文30余篇;以第一发明人授权发明专利30余项;获省科技奖2项,省教学成果奖1项。入选省普通高校青年创新人才培育计划。2024年度带领团队获得第10届“哈尔滨理工大学青年五四奖章集体奖”。担任多个国际会议的会议技术委员会联合主席。

孙崐,副教授,硕士生导师,科技处副处长,现为黑龙江省高层次人才、全国电工仪器仪表标准化技术委员会委员,黑龙江省仪器仪表学会常务理事、黑龙江省期刊协会常务理事。主持、参加包括863计划项目、国家自然科学基金项目、省博士后基金项目、省外专项目等科研项目10余项;主持省教学研究改革课题2项,获批国家级一流本科课程1门;发表包括中科院一区TOP期刊在内的高水平科研、教研论文30余篇;授权专利19项,入选省普通高校青年创新人才培育计划。

王洋,哈尔滨理工大学测通学院学院教授,硕士生导师,测控技术与仪器系副主任,黑龙江省仪器仪表学会,光学工程学会理事。

许景波,哈尔滨理工大学测通学院,教授,研究方向:机器人3D视觉感知与智能控制;无人机智能巡检;柔性分布式传感器阵列信息处理;先进传感机理、测量方法与信号处理技术。

柳长源,哈尔滨理工大学测通学院,副教授,硕士生导师,工学博士,美国普渡大学访问学者,信息与通信工程专业研究生导师,IEEE会员,中国自动化学会会员,国家级一流本科课程负责人。主要研究方向为模式识别、智能交通与图像处理。

于舒春,哈尔滨理工大学测通学院,教授,2013年获黑龙江省优秀新世纪人才,现从事机器视觉、图像检索、深度学习等领域技术研究。

刘卓夫,哈尔滨理工大学测通学院教授,硕士研究生导师,主要研究方向为信号与信息处理。

赵烟桥,哈尔滨理工大学测通学院副教授,硕士生导师,测控技术与仪器系副主任,黑龙江省仪器仪表学会理事,黑龙江省知识产权保护中心专家。

孙继禹,哈尔滨理工大学测通学院副教授,2012年获得哈尔滨工程大学通信与信息系统专业博士学位,现从事深度学习、电磁散射与逆散射应用技术研究。

刘杰,哈尔滨理工大学测通学院副教授,硕士生导师,2005年毕业于哈尔滨工业大学获得硕士学位,2013年毕业于哈尔滨理工大学获得博士学位,主要研究方向为人工智能与图像处理及大数据模型及预测。

王微,博士研究生,硕导。参研国家自然基金一项、黑龙江省基金一项,发表SCI论文4篇。目前主要研究方向:深度学习、数字图像处理,主要包括生物图像、医学图像、高光谱图像、复杂交通场景等。

安欣,哈尔滨理工大学测通学院,硕士生导师,2021年获得防灾减灾与防震工程专业博士学位,现从事深度学习、桥梁病害检测、智能控制算法等研究。《振动与冲击》审稿人、《electronics》审稿人。中国国际大学生创新大赛评审专家。

// MEMS传感器及信息融合技术导师团队 //

团队简介

面向传感器、信息融合等仪器科学主题、以智能材料与微纳传感器、声光电多场融合与传感器集成、信息系统故障解析与健康监测、系统数据算法优化与模式识别、无线传感器网络系统等为研究特色,充分利用材料、电子、信息等交叉学科最新成果,追踪学科前沿的科学问题创新性开展科研工作,实现科学仪器数字化、智能化、网络化的检测水平,有效地服务于国家和地方的数字经济、人工智能、具身机器人、新能源、国防科技等领域重大需求和发展战略。目前,承担国家级、省级及横向课题10多项,课题经费300多万,成员多为中国电子学会、中国微纳米学会、仪器仪表学会及中国机械学会等学会会员,发表论文100余篇;专利30余项,多项成果得到转化应用。团队成员十多人,由教授、副教授、讲师组成。博导3人,硕导10人。招生范围涉及仪器科学与技术、信息与通信工程、仪器仪表工程、电子信息工程、安全科学与工程等多个学科专业。

研究方向

MEMS传感器及微系统技术、信息传感及系统技术、智能检测及信息融合技术、信息系统安全健康检测技术。

团队成员介绍

施云波博士,二级教授,博硕导师。省领军梯队带头人,国防特色学科带头人,省高层次人才。完成各类课题三十多项,目前在研国自然、GF基金、省领军梯队基础建设项目等课题。发明专利三十余项,论文百余篇。科研主题为MEMS微纳气体传感器设计与研制、仿生嗅觉检测系统、多传感器数据融合、无线传感网等。

孙慧博士,副教授,副院长,硕导。中国电工学会能源互联网专委会委员,全国大学生电子设计竞赛赛区专家组责任专家。承担国家省部级、企业委托等课题十余项,指导学生获得国家省部级竞赛奖励十多项,出版教材两部,发表论文十余篇。科研主题为超声波气体传感器及智能检测系统、柔性传感器技术、新能源汽车电池安全健康检测技术等。

陈寅生博士,教授,博硕导师。省高层次人才。主持国家自然科学基金(青年)、国家级技术基础科研、中国博士后基金等各级项目十余项。发表SCI论文二十余篇,发明专利7项,获中国仪器仪表学会科技进步二等奖1项,省科技进步三等奖1项。科研主题为机器嗅觉技术、复杂系统状态监测技术、智能感知技术等。

赵文杰博士,副教授,博硕导师。中国微纳米学会、仪器仪表学会高级会员,完成国青基、省基金等十余项,论文四十多篇。发明专利二十多项,转化3项。省教学奖1项,省科技奖1项。研究方向:1.MEMS气体传感器及检测技术;2.柔性智能可穿戴检测技术;3.新能源电池安全检测技术;4.多传感器智能嗅觉信息融合技术。

冯侨华博士,副教授,硕导。中国电子学会传感器与微系统分会高级会员。目前参研国自然基金1项、GF基础加强基金1项;发明专利2项,发表SCI论文3篇。科研主题为MEMS气体传感器设计与研制、电化学传感器设计与研制、摩擦自供电三维柔性传感器设计与研制等。

姜义博士,副教授,硕导。目前在研创新人才项目1项,发表SCI论文7篇。科研主题为嵌入式系统、人工智能、边缘智能、无线传感网技术等。擅长嵌入式系统软硬件设计、人工智能软设计、FPGA系统设计等。

苏冬萌博士,讲师,硕导。本科毕业南京大学,博士毕业新加坡南洋理工大学,南京工业大学和香港中文大学博士后。已发表SCI论文15篇,第一及通讯作者文章影响因子合计69,累计引用数三百余次,曾受邀成为中科院一区国际期刊审稿人。从事柔性电极及其电化学传感器检测与催化应用、图案化电极加工等方向。

李振宇博士,讲师,硕导。本科毕业哈尔滨理工大学,硕士毕业英国伦敦城市大学,博士毕业哈尔滨工业大学机械电子工程学科。参与国家省部级、企业委托等课题多项,发表高水平论文若干篇,从事二维材料微纳米传感器、柔性可穿戴传感器设计与研制、电力系统与能源安全检测技术等方向。

石金龙博士,讲师,硕导。哈尔滨工业大学博士毕业,目前主要从事MEM传感器、微流控、数字微流控芯片设计、测试、故障修复等研究。主持项目2项,参研国家重点研发计划项目一项。多次参加国内外学术会议并做相关报告。发表SCI、EI论文 10余篇,发明专利7项,软件著作权1项。

杨旭博士,讲师,硕导。研究方向为表面增强拉曼散射技术、磁性复合材料增强效应分析、微生物拉曼检测技术等。主持省级教育创新项目1项;发明专利4项;参与著写教材书籍1部;在Journal of Colloid and Interface Science等高水平期刊上发表SCI论文5篇。

丁欣博士,讲师,硕导。两年芯片测试研发工作经验,2024年取得哈尔滨理工大学精密仪器及机械专业博士学位。研究方向包括:精密仪器、传感系统和信号处理、声学多组分气体浓度检测。发表学术论文5篇,授权发明专利2篇。

刘铜振博士,讲师,硕导。参与省部级项目1项、省自然基金1项。发表高水平论文4篇,参与发表论文及授权专利10余项。研究方向为交流电机驱动器的模型预测控制,船舶电力推进系统的智能化测控技术,水下潜器的电磁噪声检测和抑制等。

唐博伦博士,讲师,2018年获哈尔滨理工大学物联网工程学士学位,2021年和2024年分别获得仪器科学硕士和博士学位。主要从事MEMS气体传感器、无线传感网络及相关领域的研究工作。参与GF基金、国家自然基金等多项基金项目,发表SCI论文7篇,授权发明专利1项,实用新型2项。

王哲睿博士,讲师,2024年取得哈尔滨工程大学水声工程专业博士学位。目前已发表论文7篇,其中SCI论文3篇,EI论文2篇,已授权发明专利2项,受国家出版基金资助,出版著作1部。主要研究方向为矢量信号处理与信号分析,海洋目标探测与识别、水下的水声传感器等研究。

// 传感器与可靠性工程研究团队 //

团队介绍

哈尔滨理工大学传感器与可靠性工程研究所由郭建英教授创建于1986年,一直开展可靠性理论及应用研究,是国内从事可靠性工程科学研究与教学工作最早的研究机构之一,并在仪器科学与技术学科的博士及硕士研究生培养中设置了可靠性工程的研究方向。

研究所聚焦国民经济和科技发展过程中的基础性科学问题,瞄准“卡脖子”的可靠性关键技术,开展复杂系统可靠性与关键部件失效分析研究,致力于从顶端系统和底层单元二个层面解决高端装备面临的可靠性问题。经过三十余年的积淀,形成了以复杂系统可靠性和传感器可靠性为主攻方向,以可靠性统计与故障解析相结合为特色的研究模式。在复杂系统可靠性综合与预测技术、可靠性増长预测理论及方法、电力量测设备与仪器可靠性、舰船装备可靠性研究、锂电池及超级电容可靠性与失效机理、传感器失效机理及在线监测技术方面具有优势。

研究所先后承担并完成了50余项国家、部省级等各类计划项目,包括国家“七五”、“八五”、“九五”重点科技攻关分专题项目14项,国家自然科学基金项目3项,国家重大基础研究前期研究专项项目1项,总装备部、国防军事预研项目2项,国防科工局项目4项,国家高科技发展研究计划(863)项目3项,国土资源部公益专项课题1项,国家质检总局公益专项课题1项。研究成果获机械部科技进步二等奖2项、黑龙江省科技进步二等奖2项、机械部科技进步三等奖3项、黑龙江省科技进步三等奖1项。发表高水平论文200余篇,撰写专著2部。参与制定IEEE国际标准4项,国家标准2项,行业标准2项,开发可靠性解析与管理软件6套。

研究方向

复杂系统可靠性综合理论与方法,重大装备可靠性增长及预测理论,电力系统与设备可靠性及故障预警技术,锂电池及超级电容可靠性与失效机理,传感器失效机理及在线监测技术,大数据下的重大装备故障诊断技术。

导师介绍

孙永全教授,博士生导师、哈尔滨理工大学传感器与可靠性工程研究所所长、黑龙江省高层次人才、“精密仪器及机械”黑龙江省专业技术领军人才梯队后备学科带头人,曾获黑龙江省科学技术进步二等奖、黑龙江省高校科技进步二等奖。兼任中国机械工程学会可靠性工程分会常务委员、中国仪器仪表学会电磁测量信息处理仪器分会委员、IEEE标准委员会委员、IEEE PES电动汽车技术委员会(中国)动力电池系统技术分委会委员、中国优选法统筹法与经济数学研究会工业工程分会理事、《电测与仪表》期刊青年编委。入选黑龙江省优秀青年教师基础研究支持计划,荣获中国机械工程学会“先进工作者”称号。应邀在国内外学术会议做邀请报告5次,作为国际学术会议分会场主席5次。

王丽杰教授,硕士生导师,2006年获得哈尔滨理工大学测试计量技术及仪器专业博士学位,现从事近红外光谱分析、信号处理、图像分析与识别、传感器测试技术及可靠性工程等研究。

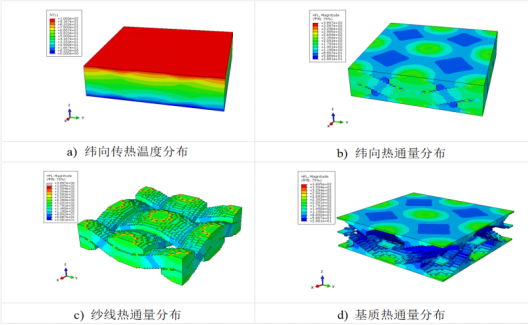

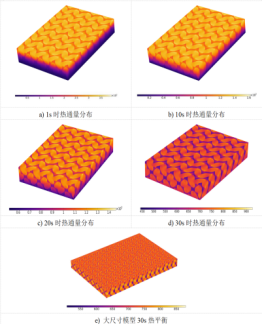

殷金英教授,硕士生导师、2010年获得哈尔滨工业大学工学博士学位,长期致力于复合材料热防护安全、火灾烟气流动仿真、传热传质数值模拟等领域的研究工作,曾获黑龙江省科学技术进步二等奖1项。主持并完成了1项国家自然基金项目、1项省教育厅基金项目和1项省教改基金项目,以及多项企业委托课题。

刘博副教授,硕士生导师,2011年获哈尔滨工业大学工学博士学位,现为IEEE PES电动汽车动力电池技术协会会员,中国超级电容产业联盟会员,中国图像图形学会会员。研究方向为新能源储能器件可靠性研究,工业大数据分析。

齐佳讲师,研究生导师,2018年获哈尔滨理工大学工学博士学位。IEEE PES中国区技术委员会会员,曾获黑龙江省科学技术进步二等奖1项。研究方向为电力设备可靠性,超级电容可靠性与失效机理。

// 电磁测量与智能诊断学术团队 //

团队介绍

主要从事电磁测量、控制、生物信息检测及智能诊断等仪器科学主题,在电磁测量技术、自动控制技术、生物信息检测技术及智能诊断技术等科研领域展开研究工作,参与相关创新平台的建设,以培养孕育年轻一代高层次人才为己任,为学校、学院、学科新生力量的输送贡献力量。团队近期已完成国家科技著作出版基金资助的专著2部;编写教材4部;获得授权发明专利12项,实用新型专利6项;获批省自然基金项目3项;完成国家自然科学基金项目1项,省自然科学基金项目2项;批哈尔滨市科技局“雏鹰计划”项目2项;横向科研课题5项;专利转让2项;发表SCI检索论文13篇;获得黑龙江省机械工业科学技术奖一等奖1项,黑龙江省科技进步三等奖1项。团队成员五人,由教授、副教授、讲师组成。招生范围涉及仪器科学与技术、信息与通信工程、仪器仪表工程、电子信息工程、安全科学与工程等多个学科专业。

研究方向

电磁测量技术、自动控制技术、生物信息检测技术及智能诊断技术。

林海军,博士,三级教授。完成国家“七五”、“八五”“九五”科技攻关项目,先后主持完成了国家自然基金面上项目、国家863重大专项的分专题、省自然基金三项、哈尔滨市攻关项目、省中小企业创新项目,以及企业委托的工程实践类项目等共30余项。拥有授权国家发明专利和实用新型专利约30项,转让4项。在国内外核心期刊发表论文约30篇。获得省级科技进步1等奖一次,2等奖一次,3等奖两次。中国仪器仪表学会电磁测量与信息处理分会第6、7、8、9届理事会理事;中国电工技术学会能源互联网装备技术专业委员会委员。

刘煜坤博士,博士,副教授,硕导。哈尔滨理工大学、东京工业大学双博士学位。主要研究方向:电磁测量、故障诊断、模式识别、生物特征识别。承担国家自然科学基金一项、省留学归国人员基金一项、国家级大创基金一项。获得省科技进步三等奖两项。发表SCI、EI论文十余篇,发明专利4项。

刘明珠博士,副教授,硕导。哈尔滨理工大学测控技术与通信工程学院教师,2009年获得哈尔滨工程大学通信与信息系统专业博士学位,现从事通信信号处理、人工智能、模式识别及应用等方面的研究。编撰教材一部,发表SCI、EI论文十余篇,发明专利1项,指导研究生近50人。

朴伟英博士,博士,讲师,硕导。主要研究方向:数字图像处理,表面形貌测量,表面形貌聚焦恢复。承担国家自然科学基金一项、省自然科学基金一项。获得省科技进步三等奖两项。发表科研论文10余篇。

王永鑫博士,2019年获哈尔滨工程大学通信与信息系统博士学位,现主要从事“微弱信号检测与处理”以及“图像检测、识别与处理”两大研究方向。近年来,作为主要参与者获批黑龙江省自然基金项目1项、主持省厅局级项目1项、主持企事业单位委托项目3项,发表A类学术论文5篇,B类学术论文3篇。

// 移动与无线通信导师团队 //

团队介绍

本团队依托哈尔滨理工大学测控技术与通信工程学院通信工程系,紧扣6G通感一体化、智能无线通信等前沿方向,以“技术创新引领学科发展,成果转化服务龙江振兴”为核心理念,形成了老中青结合、教研用协同的合理梯队。团队主要从事空天地一体化网络架构及智能通信技术,数据采集处理及传输技术与系统,通信网络仿真,无线传感网等领域的研究,围绕“碳达峰碳中和”、社会服务等重点领域,加强与我省重点产业领军企业、科研机构、事业单位等的合作,建立“黑龙江省产教融合研究生工作站-卫星通信与智能遥感研究生工作站”,通过研究生工作站建设与管理,推动产学研用一体化发展。团队先后承担国家自然科学基金项目、黑龙江省自然科学基金优秀青年项目等30余项。近三年,科研经费进款累计达300万元,发表SCI高水平论文40余篇,授权发明专利10余项。近三年,指导学生在全国大学生电子设计竞赛、中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛等学科竞赛中获得省级以上奖项30余项。

研究方向

空天地一体化网络架构及智能通信技术,数据采集处理及传输技术与系统,通信网络仿真,无线传感网。

杨明极教授,中国通信学会会员、省通信学会理事、省中小企业专家咨询委员会委员。曾在莫斯科大学访问留学一年。培养研究生100余名,发表高水平论文100余篇,主持完成课题20项。部分成果应用于国防重要领域,“智能型道口器材设备试验台”应用于铁路系统、“基于WEBGIS应用的通信工程项目管理系统”获省科技进步二等奖。

韩闯副教授,哈尔滨理工大学教务处副处长。主持国家自然科学基金1项,黑龙江省科学基金1,项企事业委托项目5项,入选黑龙江省省属本科高校优秀青年教师基础研究支持计划和黑龙江省普通本科高等学校青年创新人才培养计划,发表论文20余篇,授权专利10余项,先后获得“哈尔滨理工大学优秀共产党员”、“哈尔滨理工大学三全育人”等荣誉称号。

吕鑫淼副教授,黑龙江省高层次人才。近年来发表SCI/EI检索的高水平学术论文20余篇;主持黑龙江省自然科学基金优秀青年项目1项、主持企事业委托项目1项、主持黑龙江省人民政府项目1项、主持黑龙江省普通高校基本科研专项项目1项、参与黑龙江省自然科学基金等省部级项目4项;第一发明人授权实用新型专利10余项;编写《现代通信技术》《计算机网络编程与数据通信》教材2部。

王雪副教授,通信工程系主任兼党支部书记。近年来发表学术论文12篇,以第一作者或通信作者发表SCI论文5篇;主持黑龙江省博士后基金1项,主持黑龙江省省属高等学校基本科研业务费科研项目1项,参与国家自然科学基金面上项目2项,国防基础预研项目1项;授权发明专利18项;出版学术专著1部。目前围绕空天地立体网络的认知通信开展相关研究内容,涉及空天地一体化、卫星物联网、认知通信系统相关领域。

姜开元副教授,现从事数字信号分析处理(卫星信号)与通信网络仿真技术方向的研究与应用。作为项目负责人主持并完成多项国防类相关项目,累计科研到款额73万元。发表相关学术论文12篇,其中以第1作者发表SCI收录期刊论文4篇。参与翻译“十三五国家重点图书”专业译著1部,获授权实用新型专利6项。

李国栋副教授,近年来主要从事语义通信、智能无线通信系统、多址接入方法等领域的理论研究,以及网络仿真、信号处理软件等领域的应用开发,研究成果应用于中国航天科工X院X部交战任务级仿真系统。主持企事业委托项目4项,参与完成黑龙江省青年科学基金1项;以第一作者或通信作者发表高水平论文5篇,授权发明专利1项。

成果展示

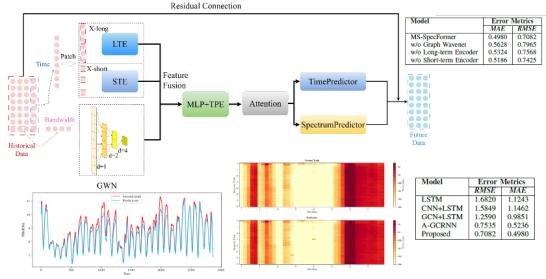

多尺度时频双通道智能频谱预测技术

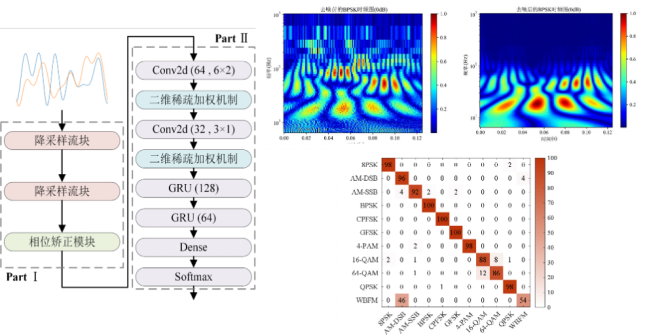

基于神经网络的通信信号调制识别技术

// 人工智能与信号处理导师团队 //

团队主要以工业机器人、数控机床等高端旋转装备为研究对象,以旋转机械故障机理、多源信息融合理论、域适应理论以及联邦学习理论为研究基础,开展人工智能方法的研究,重点研究复杂工况下设备的智能诊断方法,以及健康评估与寿命预测技术,并建立一套设备智能维护系统。团队人员同时以高光谱遥感图像处理、智能感知等为研究特色,构建城市地物分类、农作物遥感精细分类模型系统。

研究方向

人工智能算法、图像模式识别、无人机系统健康管理、工业机器人智能诊断与可靠性评估、遥感图像智能解译。

导师介绍

康守强,三级教授,博士生导师,黑龙江省领军人才梯队后备带头人,哈尔滨理工大学信息与通信工程学科带头人、省一流本科课程负责人,黑龙江省模式识别与信息感知重点实验室副主任,中国振动工程学会动态测试专业委员会、中国机械工程学会设备智能运维分会委员。

2004年获哈尔滨理工大学电子信息工程专业学士学位,2007年获哈尔滨理工大学信息与通信工程硕士学位,2011年获白俄罗斯国立大学系统分析、控制与信息处理博士学位。历任哈尔滨理工大学电气与电子工程学院副院长,哈尔滨理工大学科技处处长,现任东北石油大学副校长。

长期从事工业机器人等设备智能诊断、状态评估和寿命预测技术,以及人工智能算法等方面的研究工作。主持国家自然科学基金青年项目、面上项目等省部级以上项目6项,黑龙江省教改重点项目、一般项目各1项。获黑龙江省高等教育教学成果二等奖2项。在国内外高水平期刊上发表论文40余篇,授权发明专利20余项。出版专著1部,主编教材1本。获中国知网最具影响力学者,连续4年获《中国电机工程学报》“高影响力论文”奖,论文入选“F5000”顶尖学术论文。

团队现有教师成员12人,包括教授3人、副教授6人、讲师3人。其中,博士生导师3人,硕士生导师11人。团队平均年龄43岁,梯队结构合理。团队目前在读博士研究生6人,硕士研究生43人,已毕业研究生100余人。

王玉静,教授,博士生导师,黑龙江省模式识别与信息感知重点实验室研究方向带头人,中国振动工程学会会员,全国高校机械工程测试技术研究会委员。

刘欢,副教授,硕士生导师,黑龙江省普通本科高等学校青年创新人才,哈尔滨市科技创新人才,黑龙江省遥感学会理事,黑龙江省计算机学会数据科学与大数据技术专业委员会委员。

刘欢,副教授,硕士生导师,黑龙江省普通本科高等学校青年创新人才,哈尔滨市科技创新人才,黑龙江省遥感学会理事,黑龙江省计算机学会数据科学与大数据技术专业委员会委员。

王庆岩,副教授,硕士生导师,电子信息类专业党支部书记,电子信息工程专业副主任,信息与通信工程学科负责人,黑龙江省“双带头人”教师党支部书记“强国行”专项行动团队负责人,哈尔滨理工大学“十育人”科研先进个人。

梁欣涛,讲师,电子信息工程系副主任,2006年获得哈尔滨工业大学信号与信息处理专业硕士学位,现从事嵌入式系统、人工智能技术及应用等方面的研究。

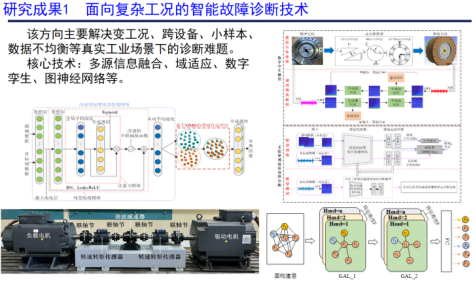

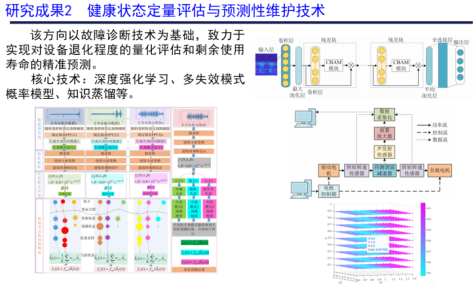

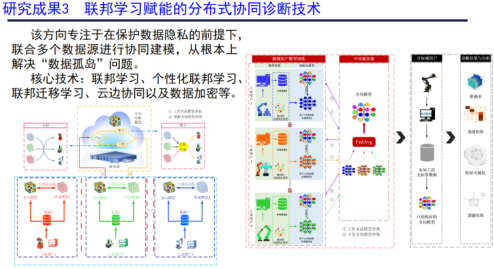

成果展示

团队先后承担国家自然科学基金面上/青年项目3项,省部级科研项目10余项,企事业委托科技项目10余项。获得黑龙江省教学成果二等奖2项,发表SCI/EI检索论文100余篇,授权发明专利50余项,出版专著和教材各2部。

代表性成果:

1.基于孤岛隐私数据联邦知识迁移的滚动轴承故障诊断及寿命预测方法研究,国家自然科学基金面上项目;

2.基于多核超球支持向量机的滚动轴承状态定量评估方法研究,国家自然科学基金青年项目;

3.基于深度特征域适应的滚动轴承多状态同尺度定量评估方法研究,国家自然科学基金青年项目;

4.基于多源对比通用域适应的谐波减速器联邦协同故障诊断方法研究,黑龙江省自然科学基金项目;

5.基于改进卷积神经网络的变工况下滚动轴承状态评估与寿命预测方法研究,黑龙江省自然科学基金项目;

6.滚动轴承多状态智能评估方法研究,教育部高等学校博士学科点专项科研基金项目;

7.衰减震荡波作用下电缆局放电特征提取与状态评估技术,黑龙江省博士后资助经费项目;

8.多退化模式下个性化二次联邦的高速电主轴轴承寿命预测方法研究,黑龙江省自然科学基金项目;

9.基于性能退化数据的滚动轴承健康状态定量评估方法研究,黑龙江省自然科学基金项目;

10.基于联邦知识迁移的滚动轴承智能故障诊断方法研究,山东省自然科学基金项目。

人才培养

团队锚定专业核心方向,践行立德树人使命。始终以“智算技术突破+信号分析创新”为育人核心,将立德树人根本任务深度融入智能算法研发、故障信号检测、自适应信号处理、机器学习模型优化等专业方向。通过构建“科研课题引领+技术实践锤炼”的育人模式,引导研究生在解决智能智能故障诊断、遥感图像分析、电力信号监测等实际问题中,夯实专业技术能力,树立“技术服务社会”的责任意识,助力其成长为兼具人工智能算法创新能力与信号处理核心素养的复合型人才,为行业技术升级与国家数字战略发展输送优质力量。

// 故障诊断与光电信息融合团队 //

团队介绍

测控技术与通信工程学院“故障诊断与光电信息融合”团队针对智能仪器在信息探测与识别领域的核心技术,致力于研究泛在智能感知理论与技术以及与之相伴的海量感知数据的分析与处理,着眼于基础理论创新与关键技术突破以及系统解决方案的研究与攻关。基于以电子、物理、化学、材料等多学科交叉为基础的信息获取和控制技术,开展以智能感知技术为核心的智能传感仪器设计与开发,探索信息化和工业化深度融合的源头,为模式识别与信息感知交叉领域的科研工作提供理论支撑与技术保障。

导师介绍

沈涛,二级教授,博士生导师(仪器科学与技术、电气工程、光学工程学科),黑龙江省高层次人才,黑龙江省模式识别与信息感知重点实验室主任,黑龙江省光学学会副理事长,黑龙江省研究生导学思政团队负责人,黑龙江省教学名师,黑龙江省高校师德先进个人,黑龙江省光电领域创新创业特殊贡献个人,黑龙江省首届高等学校课程思政建设专家委员会委员、国家一流课程和省级一流专业负责人。哈尔滨理工大学智能感知与光电检测技术研究所所长、光学工程学科方向带头人和导师组组长、教务处处长。主持国家自然科学基金青年和面上项目、黑龙江省自然科学基金重点项目、哈尔滨市杰出青年基金等20余项,发表SCI检索论文200余篇,授权发明专利50余项(转化8项),科学出版社专著和教材各1部;入选全球前2%顶尖科学家,获得全国百强研究生导师/省科技进步二等奖/省教学成果一等奖。

团队现有成员7人,包括教授1人、副教授3人、讲师3人。其中,博士后2人,博士生导师3人,硕士生导师6人;指导仪器科学与技术、信息与通信工程、安全科学与工程、集成电路科学与工程、物理学、光学工程等学科研究生,目前在读硕/博士52人。团队平均年龄32岁,梯队结构合理。团队成员长期从事生化传感探头设计与功能化、信息感知与智能处理、功能材料靶向识别与定量分析,以光纤/二维材料-机器学习深度融合的智能生化信息感知与处理为研究特色。团队注重基础研究与应用研究的结合,取得了一系列创新性研究成果,设计了生化传感探头与系统、生化信息感知与智能系统。

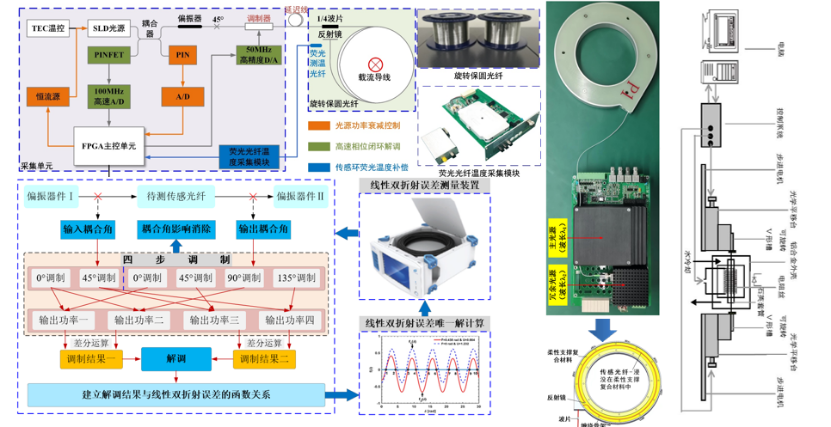

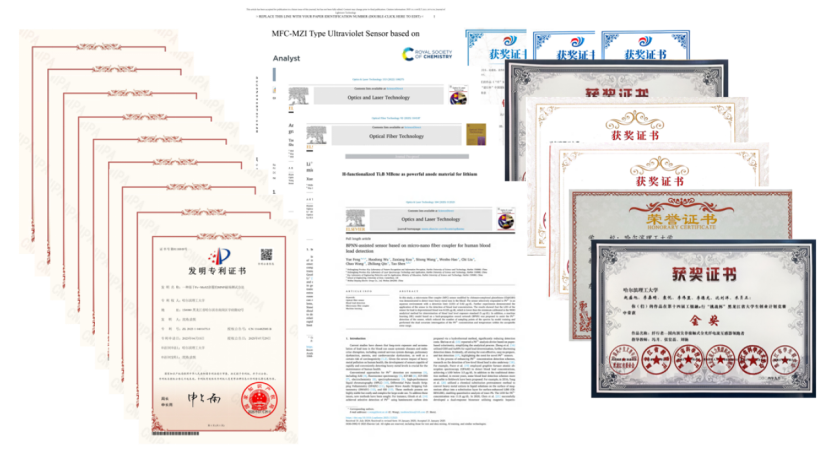

成果展示

// 工业风险评估与智能化保障技术导师团队 //

团队介绍

团队主要从事工业风险评估、安全检测与监控技术、安全生产智能化保障技术、安全模拟仿真等领域的研究。针对生产安全共性问题,在安全科学与技术、安全与应急管理等领域,以风险感知技术为基础,从“安全”信息的识别、获取、处理、控制、评估、预警等方面开展研究,具有优势特色。建立“黑龙江省产教融合研究生工作站-安全风险智能感知与识别产教融合研究生工作站”,同时积极推动成果转化应用,与国内主要行业企业保持紧密合作关系,建立了多家校企联盟和产学研基地,承担政府计划项目,在安全技术和安全管理方面开展了一系列科研工作,应用于政府决策和风险管控工作,取得了显著的社会效益和经济效益。研究成果如智能化信息化预测预警技术、事故预防与事故还原仿真技术、政府智库决策技术服务等,广泛应用于工贸、文旅、医疗、交通等核心产业领域,积极服务于“龙江五大安全”的“大安全”科研产业集群,助力“4567”龙江现代化产业体系加速构建。

研究方向

工业风险评估、安全检测与监控技术、安全生产智能化保障技术、安全模拟仿真。

导师介绍

蒋永清,教授,硕士生导师,安全工程专业学科带头人,从事工业安全与事故预防控制研究,有二十余年行业经验。担任黑龙江省应急管理专家咨询委员会秘书长、黑龙江省应急管理厅专家、黑龙江省专业标准化技术委员会委员。共有主编著作2部,参编著作2部,发表科技论文20余篇,其中进入EI/ISTP检索9篇,发表国家专利30余项,主持10余部黑龙江省地方标准(DB23)编制,参与3部安全行业标准(AQ)编写,主持国家安监总局科技项目4项、省科技厅项目1项。

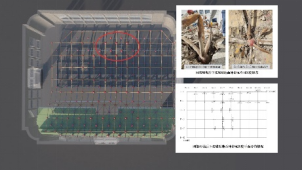

孙超,副教授,工学博士,博士/硕士生导师,从事安全系统模拟仿真技术、安全监测与信号处理等研究。国家注册安全工程师,哈尔滨市应急局安全生产专家。主持国家自然科学基金,黑龙江省自然科学等国家级省部级项目4项。作为主要人员参与国家应急管理部等省部级各类项目4项。发表SCI/EI论文20余篇,以第一人授权发明专利2项。参与制定地方标准3项,出版学术专著2部,编写机械工业出版社“十三五”国家级规划教材一部。

王博,副教授,工学博士,硕士生导师,安全工程系主任,安全科学与工程学科负责人,从事工业安全与事故预防控制、安全智能化信息化技术、粉尘危害防治等研究。担任黑龙江省人工智能协会理事,黑龙江省安全生产专家,黑龙江省应急专业(消防专业)标准化委员会委员等职务。先后主持应急管理部科技项目、国家粮食和物资储备局科技项目、省协同创新项目、省应急厅科技计划项目、企事业单位合作项目等共计30余项(到款300余万元),获省部级科学进步奖3项,作为主要人员参与国家(省)自然科学基金项目等。指导大学生创新创业项目国家级3项,省级2项,授权发明专利1项;发表科技论文30余篇,其中收入EI、SCI检索10篇;主持编制行业标准1项、地方标准10项;主编专著1部。

刘月婵,副教授,工学博士,硕士生导师,从事安全系统仿真与事故模拟、数字化安全、安全检测与信号处理等研究。国家注册安全工程师,哈尔滨市应急局安全生产专家。主持3项科研课题,出版黑龙江省精品图书出版工程学术专著2部,发表SCI/EI论文10余篇,授权实用新型专利4项,制定地方标准2项,获得2019年度中国安全生产协会科技进步三等奖。

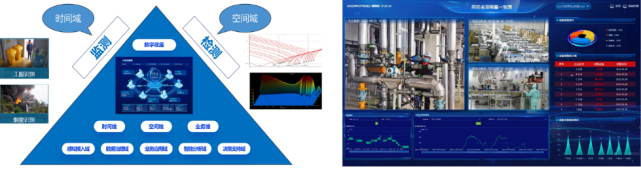

成果展示

安全生产智能化信息化技术

安全模拟仿真技术

// 可靠性与安全系统工程技术导师团队 //

团队介绍

团队从事可靠性与安全系统工程技术研究,主要系统分析人、设备、管理系统等要素在安全系统工程中的相互作用和适应机制,探讨灾害事故预防与应急管理的科学理论。运用计划、组织、指挥、协调、控制等管理理论,研究法律制度、组织结构和教育培训在安全系统工程与应急管理中的应用。团队立足于国家重大战略需求与社会公共安全挑战,以服务国家安全战略为牵引,主持和承担了多项省部级重大科研攻关项目与重点研发计划,在理论创新、技术突破与成果转化方面取得了丰硕成果。团队与政府应急管理部门、重点行业企业建立了长期稳固的产学研用合作关系,多项研究成果被采纳并应用于地方标准的制定修订、政府应急预案的优化完善中,为防范化解重大安全风险、提升社会整体安全水平贡献了重要智力支持,产生了显著的社会效益和战略价值。

研究方向

系统可靠性与韧性工程、人因工程与组织安全管理、灾害演化机理与事故预防理论、应急与决策支持技术等。

导师介绍

秦勇,教授,工学博士,硕士生导师,从事机器人技术、安全检测技术、自动化控制、机器视觉检测技术等研究工作。黑龙江省仪器仪表协会理事,黑龙江省安全生产专家,中国职业安全健康协会校园安全健康专业委员会委员。与企业合作的工程应用项目14项,具有丰富的工程应用经验。在国外刊物、国际学术会议及国内核心期刊上发表论文近30 余篇,授权专利15项。

殷金英,教授,工学博士,硕士生导师,从事复合介质热安全、传热传质数值模拟等研究。中国职业安全健康协会会员,近年来在国内外期刊和会议上发表论文20多篇,其中SCI检索1篇,EI检索18篇,ISTP检索1篇,以副主编参与编写国家十二五规划教材《噪声与振动控制》。主持完成项目:国家自然科学基金项目“碳黑团聚物的光谱辐射特性及其近似计算方法(51206038)”;黑龙江省教育厅项目“牛乳脂肪粒径分布影响成分检测的仿真分析(12521122)”。

马德仲,副教授,工学博士,硕士生导师,国家注册安全工程师、注册安全评价师(一级),主要研究方向为可靠性工程与系统安全。参与完成国家863计划项目、国家安全生产监督管理总局安全生产重大事故防治关键技术重点科技计划项目、黑龙江省自然科学基金项目等纵向科研项目的研究工作,完成多项企业委托横向课题,主持完成教育部产学合作协同育人项目、黑龙江省高等教育教学改革研究项目等多项教育教学研究项目。

牛訦琛,副教授,工学博士,硕士生导师,安全工程系书记、副主任,主要从事工业安全检测技术、粉尘燃抑爆技术、事故数字复原技术等研究。中国职业安全健康协会会员、中国职业安全健康协会校园安全健康专业委员会委员、全国校园安全健康专家、哈尔滨市应急管理专家。主持黑龙江省应急管理厅委托项目6项,多次作为专家承担省内重大事故数字复原、黑龙江省应急管理统计年报编制等工作,参与多项国家自然科学基金资助项目、黑龙江省自然科学基金等项目,企事业横向课题到款180余万元。发表学术论文10余篇,主持参与编制地方标准6项,授权发明专利、实用新型专利20余项。指导学生参加国家级科技竞赛、国家级创新创业项目等共计20余项。

郭抗抗,讲师,工学博士,硕士生导师,新西兰奥克兰大学公派访问学者,主要从事振动控制、能量收集、结构非线性动力学及可靠性等领域的理论与应用研究。曾任安全工程系党支部书记、副主任,现担任工程教育专业认证后备秘书、中国职业安全健康协会安全科学与工程本科教育分会委员会委员、中国职业安全健康协会会员、中国力学学会会员、新西兰华人科学家协会(NZCSA)会员、《Nonlinear Dynamics》等期刊审稿人。在国内外期刊及会议发表论文20余篇,授权发明及实用新型专利10余项,出版学术专著1部,教材2部,参与制定地方标准4项。

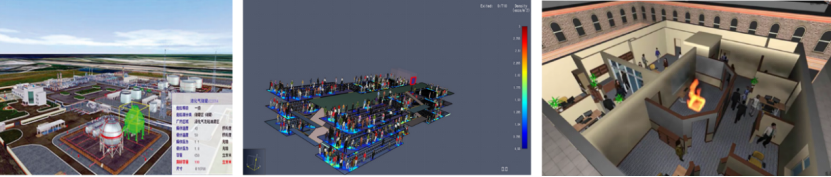

成果展示

实验环境

事故模拟还原技术