// 模式识别与智能系统导学思政团队 //

团队简介

自动化学院“模式识别与智能系统导学思政团队”,在刘侠教授的带领下,深耕人工智能领域,着力打造一支高水平的科研团队。团队始终以服务国家战略需求为导向,聚焦生物特征识别、医学图像处理、模式识别与智能系统等领域,致力于数智化技术与实际应用的深度融合,在相关领域取得多项研究成果,有力支撑龙江“4567”现代产业体系,服务东北老工业基地振兴。

团队师生合影

团队负责人简介

刘侠,教授,博士,硕士生导师。黑龙江省人工智能学会理事长,哈尔滨市决策咨询委员会委员、工业专家组组长。主要从事生物特征识别、医学图像处理、模式识别与智能系统的应用研究工作。黑龙江省研究生课程思政高质量建设项目:模式识别与智能系统研究生导学思政团队负责人,先后主持和完成包括国家自然科学基金面上项目2项、黑龙江省自然科学基金项目2项、黑龙江省教育厅科学研究项目、黑龙江省高校青年骨干支持计划研究项目、黑龙江省博士后基金项目和哈尔滨市青年科学研究基金项目等在内的多项课题;获授权发明专利10余项;在国内外重要期刊发表论文40余篇。

团队成员介绍

李冰,工学博士、教授、硕士研究生导师、省教学名师,国家级一流课程主讲教师,省级课程思政示范课程和教学团队负责人。从事生物特征识别、医学图像处理与分析、网络化控制等方面研究工作。获省级教学成果奖一等奖2项,主持和参与完成省部级以上教学科研项目10 余项,获授权发明专利6项,发表SCI/E检索论文 20 余篇,多次获得哈尔滨理工大学年度工作嘉奖、三全育人先进个人和优秀教师称号。

黄玲,工学博士,教授,博士生导师,中国自动化学会全驱系统理论与应用专业委员会委员,澳大利亚阿德莱德大学高级访问学者。省级一流课程负责人,省级课程思政示范课程和团队负责人:长期从事智能控制理论与应用、网络控制系统的分析与综合、信号的处理与识别研究。主持包括国家自然科学青年基金、黑龙江省留学归国人员科学基金、黑龙江省教育厅科技项目、哈尔滨市科技创新人才项目等课题 10 余项,在国内外核心期刊发表论文50 余篇,其中 SC1、EI 检索 30 余篇。

刘立佳,工学博士、博士后、硕士研究生导师。从事医学图像处理与分析、网络化控制、智能控制、测量一加工一体化智能装备(航天运载火箭氢氧发动机绝热管路加工装备)等方面研究工作。参与完成国家自然科学基金5项、省自然科学基金4项,主持完成黑龙江省高等教育教学改革项目2项,获省级教学成果奖-等奖2项,获授权发明专利5项,发表 SCI/EI检索论文 20 余篇,多次在国家级、省级教学竞赛中获奖。

李巍,工学博士,硕士研究生导师,黑龙江省高层次人才,主要研究方向为惯性导航技术,精密测试技术。科研经历丰富,曾参与主持多项国家级、省级课题,主持并完成黑龙江省自然科学基金1项,主持并完成黑龙江省高等教育教学改革项目1项,主持并完成企业委托横向课题3项,参与国家级项目2项,发表论文20 余篇,参编教材2部,获“三全育人"先进个人荣誉称号。

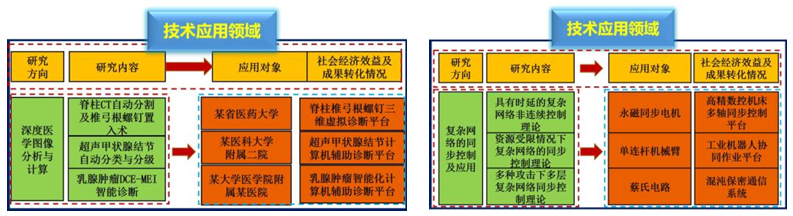

团队瞄准前沿,紧扣国家需求,深耕两个主要研究方向:生物特征识别、医学图像处理、模式识别与智能系统的应用研究;智能控制理论与应用、网络控制系统的分析与综合、信号的处理与识别研究。聚焦医学影像处理与智能诊断技术:脊柱CT图像自动分割及椎弓个性化螺钉精准置入术前规划,甲状腺结节自动分割及分类方法,乳腺肿瘤DCE-MRI精准诊断与复发风险预测;深耕具有时延的复杂网络非连续控制理论,资源受限情况下复杂网络的同步控制理论,网络攻击下多层复杂网络同步控制理论。

学生培养

秉承老校长王大珩先生“育人为本、追求卓越”的办学思想和“崇尚实践、亦能亦德”教育理念,面向国家和地方发展战略需求,结合多年的学术积淀,以“厚德-宽博-实干-创新”为核心发展理念,形成了“人人渴望成才、人人努力成才、人人尽展其才”的良好学术氛围。团队始终将立德树人作为建设的根本任务,毕业生任教于哈尔滨理工大学、中科院自动化研究所、黑龙江铁道职业技术学院、黑龙江东方学院、哈尔滨剑桥学院、浙江丽水学院武汉工程大学,衢州学院等院校,以及任职于青岛海信集团、比亚迪集团、中国建设银行、中国重汽集团、哈电集团、中国联通,中国移动,奇瑞汽车,长春一汽,大唐集团,许继集团等。欢迎有志、有爱、有光的你,传前贤薪火,续华章之路!

// 数学研究生导学思政团队 //

团队介绍

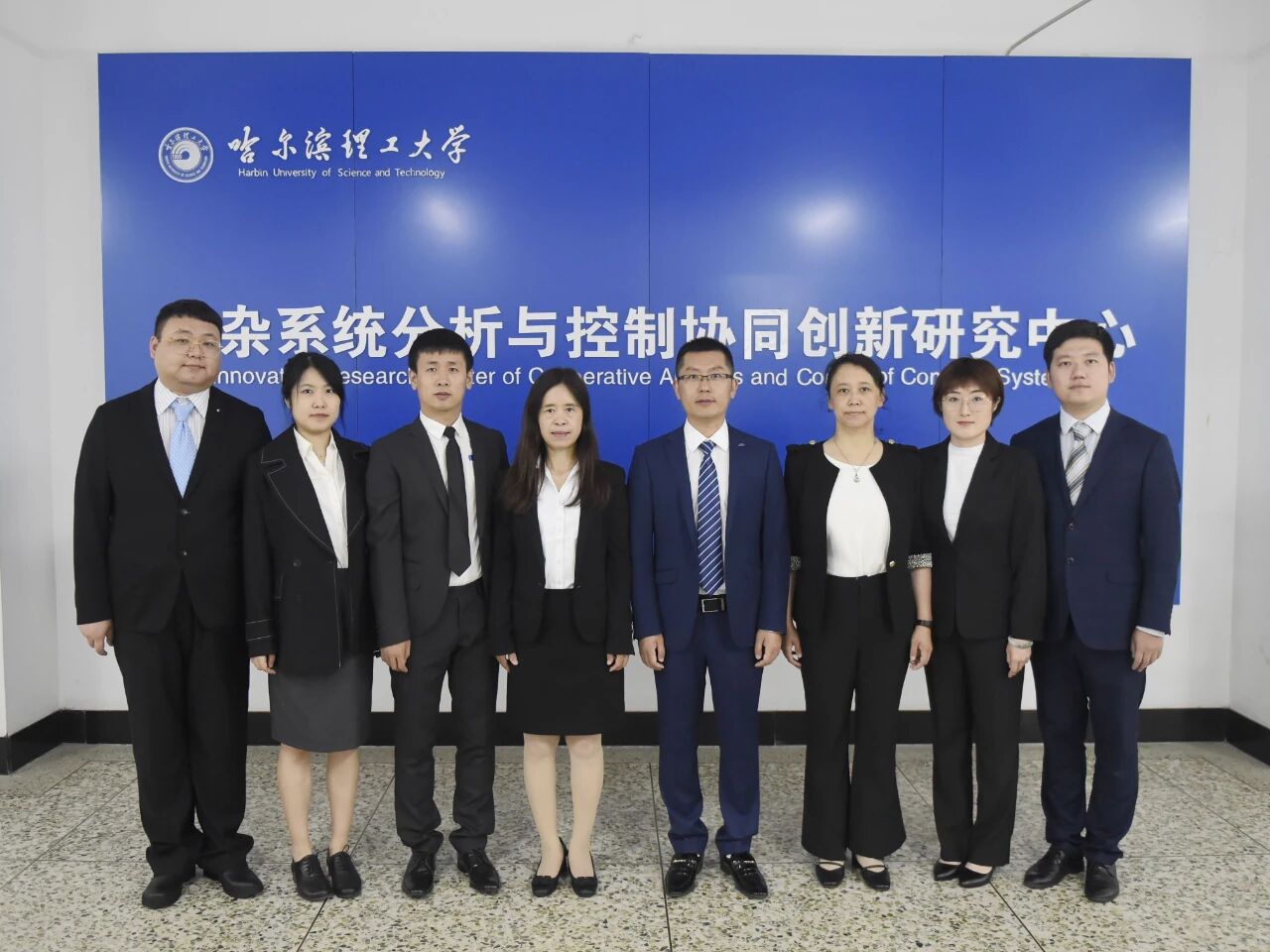

复杂系统优化控制与智能分析团队隶属于哈尔滨理工大学自动化学院,团队研究方向包括复杂动态系统控制与优化设计、时变系统分布式估计、网络安全与信息融合、智能算法设计与性能分析等。团队负责人由德国洪堡学者、国家级高层次青年人才、教育部课程思政教学名师、黑龙江省教学名师胡军教授担任。成员包括谭冲、于浍、武志辉、张红旭、贾朝清等教师,携手深耕复杂动态系统控制与优化设计领域的前沿研究。

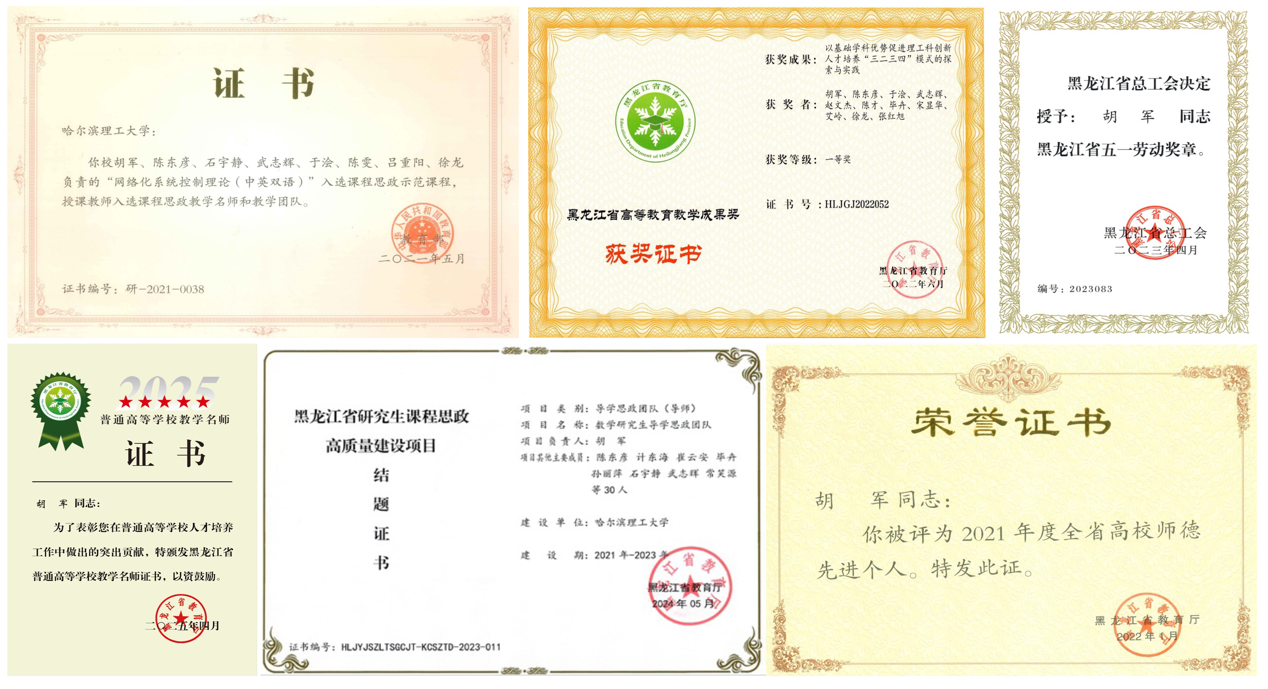

党建赋能,铸魂兴教

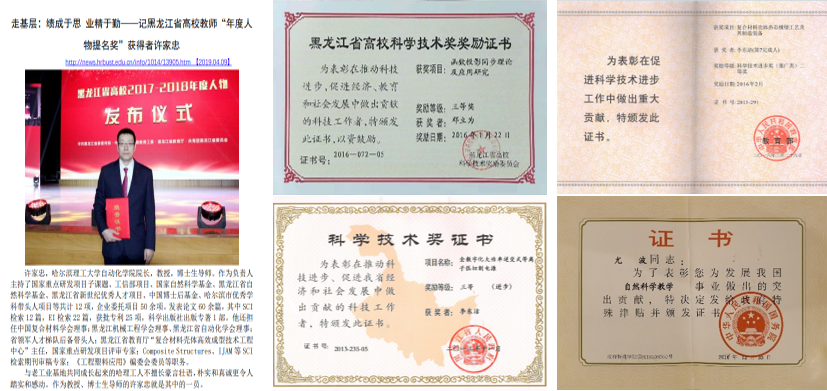

团队以师德师风建设为根本遵循,将其深度融入人才培养全流程与课程建设各环节,实现“育德”与“授业”的同频共振。在党建赋能方面,团队先后入选教育部首批课程思政教学团队、黑龙江省研究生导学思政团队、黑龙江省教科文卫体系统劳模和工匠人才创新工作室;团队负责人胡军教授先后获黑龙江省五一劳动奖章、黑龙江省教学名师、黑龙江省师德先进个人等多项荣誉,享省政府特殊津贴;3位团队教师先后入选省优青。相关成果获国家级教学成果奖二等奖1项,黑龙江省高等教育教学成果奖一等奖1项、二等奖1项,事迹被《央广网》《黑龙江日报》等主流媒体深度报道,社会影响力明显。

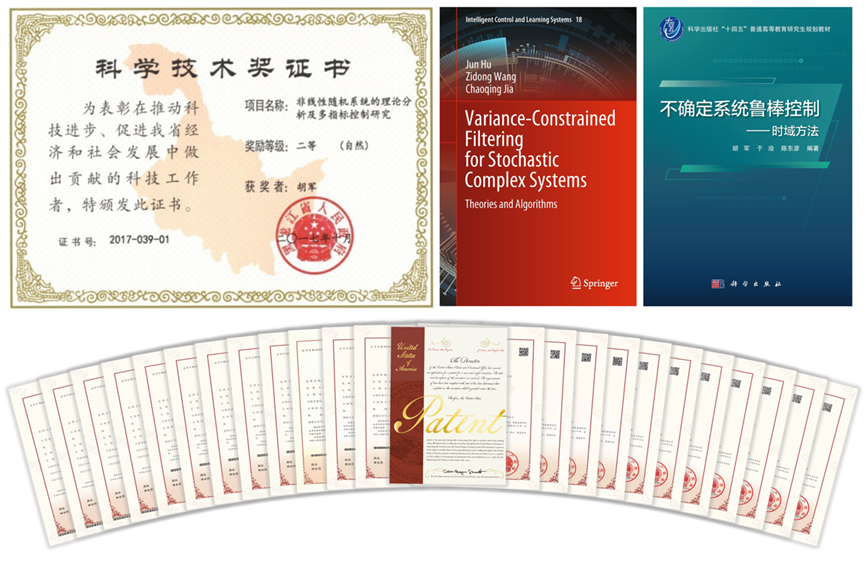

科研深耕,硕果满枝

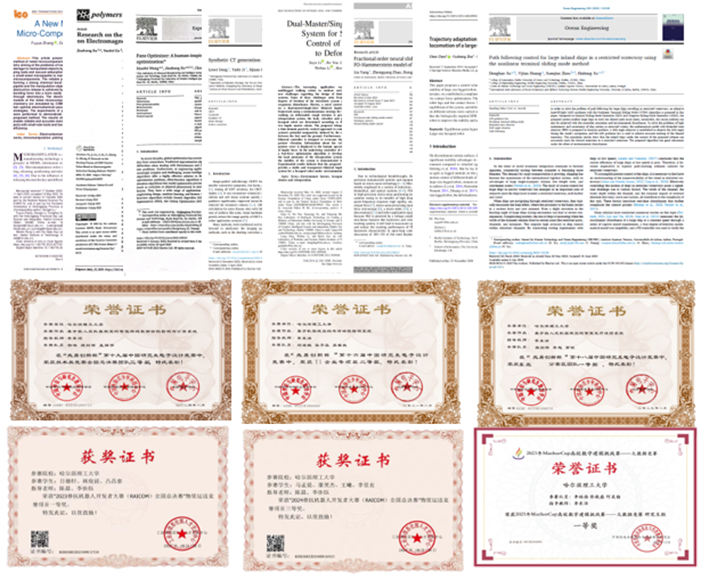

团队教师近20人,含国家级高层次青年人才1人、德国洪堡学者1人、省杰青1人、青年龙江学者1人、省优青3人、省高校创新人才3人等。胡军教授带领团队聚焦复杂动态系统优化控制与分析等基础理论研究与技术创新工作,承担欧洲地区发展基金、国家自然科学基金等国家级/省部级项目近20项,在Springer、科学出版社出版中英文专著3部、教材2部,发表SCI论文130余篇,其中ESI高被引论文10余篇,授权美国/中国发明专利40余项,获黑龙江省科学技术(自然)二等奖1项。

聚才汇智,协同育人

复杂系统优化控制与智能分析团队,凭借多元且合理的导师队伍配置,构建了全方位、多层次的协同育人体系。团队注重从国内外知名高校及科研机构引进优秀人才,不断充实导师队伍力量,现有博导5人、硕导10余人,柔性引入欧洲科学院院士、IEEE Fellow 1人。近年来,团队指导学生获科技竞赛国际级奖项22项、国家级奖项107项、省部级奖项159项;研究生获国家奖学金近20人次;30余名研究生获省三好学生、优秀毕业生、优秀研究生干部、校青年五四奖章等荣誉称号;科研成果显著,研究生在读期间发表SCI论文70余篇;毕业生具备扎实的理论根基、突出的创新能力,在众多前沿领域发挥着重要作用,为国家科技进步与产业发展注入了强劲动力。

// 先进机器人与智能信息处理研究生导学思政团队 //

团队介绍

哈尔滨理工大学自动化学院先进机器人与智能信息处理研究生导学思政团队紧密对接国家重大战略需求与科技前沿,聚焦机器人与智能系统领域关键科学问题,形成了微纳操作机器人与协同控制、特种机器人与智能控制、复合材料成型与先进制造装备、机器视觉与图像信息处理四个稳定的研究方向。团队注重思政引领与科研育人相融合,致力于推动先进机器人技术与智能信息处理领域的持续创新与应用,为服务国家高端装备制造与智能产业发展贡献力量。团队现有教师19人,其中教授7人、副教授5人、博士生导师6人,拥有省教学名师2人、中国科协求是杰出青年成果转化奖1人、国务院特殊津贴专家1人、省专业技术领军人才梯队带头人和后备带头人2人,省师德师风先进个人1人,省级及以上学科竞赛优秀指导教师5人。

团队主持国家自然科学基金面上项目、青年项目、国家重点研发计划课题、工信部专项课题等国家级项目近20项,省重点研发计划、省自然科学基金等省部级项目30余项,企事业单位委托横向项目70余项,发表学术论文300余篇,其中中科院一区20余篇,授权发明专利100余项,获省部级科技奖11项,指导学生学科竞赛获国家级、省级奖项共计150余项。

团队负责人

团队负责人李东洁,教授,博士生导师,美国佐治亚理工学院访问学者、黑龙江省自动化学会常务理事、中国图学学会医学图像与设备专业委员会委员、信息技术新工科产学研联盟机器人专业工作委员会委员、国家自然科学基金同行评审专家、省重点实验室主任,省教育厅青年骨干教师、校“青年拔尖创新人才”和“理工英才”杰出青年计划入选者。主持国家自然科学基金面上项目、青年基金、省重点研发计划、省自然科学基金等纵向课题17项、横向课题5项,主持省教改重点项目等教改课题6项,发表SCI/EI论文70余篇,获省部级奖项6项、授权国家发明专利26项,先后获“省委教育工委优秀共产党员”、校“青年五四奖章”“科研育人先进个人”等荣誉称号。省级研究生导学思政团队和省级研究生课程思政课程负责人,培养研究生70余人,毕业研究生就职于字节跳动、美团、滴滴、智谱清言、上海艾为、中国农业银行、维谛技术、西门子等知名企业。

教授博导介绍

尤波,教授,博士研究生导师,国务院政府特殊津贴专家。从事智能机器人、机电系统控制、信息及图像处理等方面的研究工作,主持完成国家自然科学基金重点及面上项目、国家863基金、国家博士点基金等国家省部计划项目20多项;所主持的科研项目获省科技进步奖二等奖3项、省科技进步奖三等奖1项、厅科技奖一等奖2项;所主持的教学项目获省教学成果一等奖1项、省教学成果二等奖2项;获省教学名师、首届黑龙江省优秀留学归国人员报国奖、感动龙江高校教师年度人物奖、省研究生优秀指导教师等;授权发明专利40余项;发表教学、科研论文270余篇,其中SCI、EI检索140余篇。

许家忠,教授,博士生导师。中国科协“求是杰出青年”成果转化奖获得者、中国复合材料学会理事、省专业技术领军人才梯队带头人、黑龙江省复合材料壳体高效成型技术创新中心主任、省教育厅新世纪优秀人才、黑龙江省自动化学会理事、黑龙江省机械工程学会理事。长期从事机器人、机电一体化及复合材料成型工艺及智能装备研究工作。主持国家重点研发项目、国家自然科学基金、省自然科学基金、省新世纪优秀人才项目、中国博士后基金、省教育厅成果转化项目等14项,企业委托项目50余项。获教育部科技进步二等奖1项,省科技进步二等奖3项,中国机械工业科技进步三等奖1项。已发表学术论文60余篇,其中SCI、EI收录论文34篇,获批专利26项,科学出版社出版专著1部。

徐军,教授,硕士生导师。主持黑龙江省自然基金项目,教育部博士点基金项目,中国机器人技术重点实验室研究项目及中国宇航员科研研究中心项目等多项,获黑龙江省科学技术(科技进步自然)二等奖,黑龙江省教学成果二等奖等多项。以第一作者/通讯作者在浙江大学学报、光学精密仪器、Sensor等电子信息、传感器及人工智能与机器人领域期刊发表论文20余篇。指导的硕士生中多人获得奖学金,其中获研究生国家奖学金4人,学业奖学金多人。鼓励研究生积极参加学术竞赛,所指导研究生获中国研究生电子设计竞赛全国总决赛二等奖、中国高校智能机器人创意大赛全国总决赛一等奖、中国研究生机器人创新设计大赛和中国研究生人工智能大赛全国总决赛三等奖。目前毕业硕士研究生均在中国联通、哈尔滨电气集团、上海交通大学和吉林大学等央国企及高校就业。

邓立为,教授,博士生导师。黑龙江省青年教学名师,省专业技术领军人才梯队后备带头人,国家自然科学基金及教育部学位论文评审专家。长期致力于人工智能理论与应用、图像处理等研究。主持或参与国家基金、省重点研发等省部级以上项目10余项;授权发明专利2项,发表SCI论文40余篇。研究成果获省高校科学技术三等奖、省教学成果二等奖各1项。获校优秀教师、青年五四奖章、事业单位“嘉奖”奖励、优秀党务工作者等荣誉。指导学生竞赛获省部级奖10余项,培养的研究生多就职于中电52所、小米科技等知名企事业单位,其中8人考取中山大学、哈工程等高校博士研究生。

徐东昊,教授,硕士生导师。里斯本大学船舶与海洋工程技术研究中心访问学者,中国造船工程学会理事,黑龙江省造船工程学会常务理事。获2013年黑龙江省科学技术一等奖,2020年中国造船工程学会科学技术二等奖。以第一作者在Ocean Engineering等船舶工程领域期刊发表论文10余篇。指导的硕士中多人获得奖学金,其中获研究生国家奖学金2人,学业奖学金9人。目前毕业硕士研究生在中国华能、国家电投、中电建设和哈尔滨保密局等国家企事业单位就业。

杨柳,教授,博士生导师。主持国家自然科学基金青年项目、中国博士后科学基金面上项目、黑龙江省自然科学基金等国家级、省部级项目5项,主持横向课题5项。以第一作者/通讯作者在ISA Transactions、Measurement等控制领域期刊发表论文20余篇,获授权国家发明专利8项。指导的硕士研究生中多人获得奖学金,其中1人获研究生国家奖学金。目前毕业硕士研究生有2人分别升学到东北大学、东南大学攻读博士学位,其余入职中国银行深圳市分行、青岛海信日立空调系统有限公司、苏州汇川控制技术有限公司、时代新安科技能源有限公司等企业。

李佳钰,副教授,博士生导师。主持国家自然科学基金青年项目,工信部专项课题,黑龙江省自然科学基金面上项目及企事业单位横向项目10余项,累计科研经费近千万元。以第一/通讯作者在IEEE/ASME TMECH, TIE, T-SMCS, T-ASE, Robot&Auton Syst, 机械工程学报及仪器仪表学报等机器人及控制领域期刊发表论文近30余篇,其中SCI/EI检索论文近20余篇。指导的硕士/博士研究生中多人获得国家奖学金,并升学到上海同济大学、东北大学等高校继续深造。多次作为第一指导教师率队参加中国研究生电子设计竞赛等并获国奖、省奖及优秀指导教师奖。目前毕业硕士生多在人形机器人(上海)有限公司、宁德时代和东安动力等高新企业就业。

科技创新

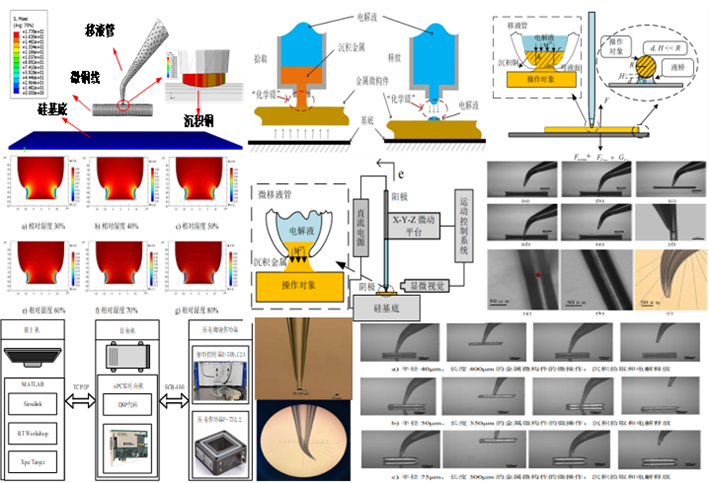

【微纳操作机器人与协同控制】

李东洁教授、杨柳教授带领团队成员在微操作机器人与协同控制方向,面向原型纳米器件制造领域,国际上首次提出基于“化学镊”的金属微构件液-固拾取、固-液释放的新方法;开发了基于SEM的纳米操作可视化人机交互系统,实现了具有虚拟力反馈的ZnO纳米线拾取与转移操作;提出了微操作目标的鲁棒表征和动态自适应感知算法,构建了融合生成对抗网络与快速探索随机树算法的协同控制方法,破解了非规则微构件操控技术难题。针对压电特性测量及定位控制对压电驱动器的需求,提出了一种基于显微视觉的非接触式压电驱动特性测量方法及双层模型预测-滑模控制方法,实现了对纳米作动器的鲁棒输出反馈控制。

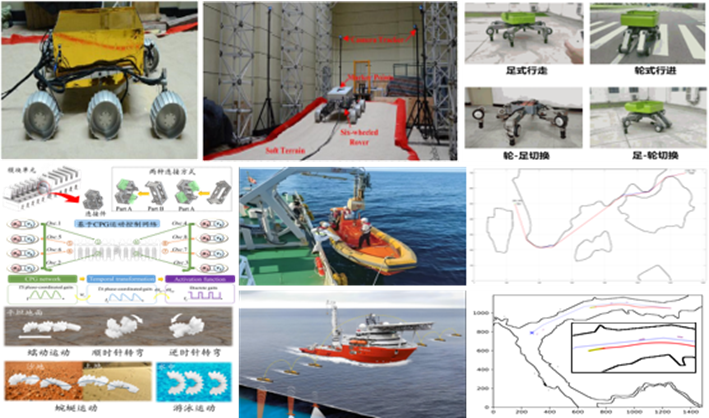

【特种机器人与智能控制】

尤波教授、李佳钰副教授带领团队成员在特种机器人与智能控制方向,研制出国内首台足式移动平台的人在环模拟驾驶舱,相继研制出国内首台基于多任务需求可协同调控的足式移动机器人遥操作系统。团队与哈工大合作,开发出高性能星球探测车移动控制系统,开展了同构/异构联合、单机/多机协同的轮式/足式/轮足式/移动操作式等多自由度智能装备自主运动规划与控制研究。为实现船舶在复杂水域中自主航行,提出一种综合考虑船舶操纵限制、动态环境约束以及海上避碰规则的混合动态路径规划模型。围绕非结构化、复杂环境探测,建立模块化软体机器人多模式运动控制系统,实现软体机器人在复杂环境中的自主运动。

【复合材料成型与先进制造装备】

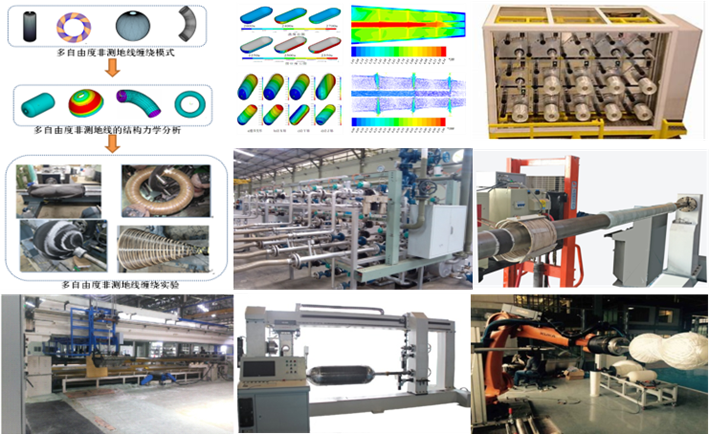

许家忠教授、刘美军副教授带领团队成员在复合材料成型与先进制造装备方向,突破新型复合材料缠绕模式、线型-结构-工艺一体化设计方法、柔性制造装备关键技术,研制了可实现多自由度非测地线缠绕的三-七自由度缠绕机、蒸汽/电磁感应加热固化成型系列成套装备;突破导线精密压扁和高精度恒张力控制技术、端绝缘自动上料/裁切技术、绝缘带高速高精度张力控制技术、线圈/绝缘带/引线/油槽等绕制工艺智能设计等核心技术,研制出具有自主知识产权的全自动变压器智能绕制装备。成果应用于湖北三江航天、山东恒源兵器、苏州久美、中材金晶、大庆汉维等航空航天、军工、能源等领域企业,推动关键材料及装备自给,提高我国缠绕复合材料设计及应用水平。

【机器视觉与图像信息处理】

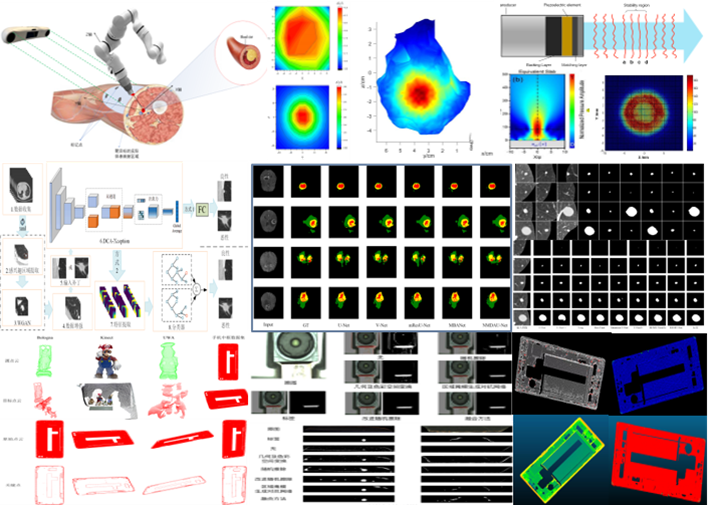

徐军教授、邓立为教授、李东洁教授带领团队成员在机器视觉与图像信息处理方向,面向AI医学图像诊断,基于2D/3D U-Net卷积神经网络和Transformer架构级联注意力网络SAM,构建肺结节、脑胶质瘤、视网膜等医学图像的智能诊断模型,实现了对结节病变和脑胶质瘤的分割分级及视网膜病变程度的诊断,为医生提供有效的诊断决策支持。面向基于声动力的动脉粥样硬化斑块无创精准治疗,提出基于RGB-D深度信息与目标骨架的低资源场景下医学影像分割方法,实现标签操作点精确定位与治疗路径的自动规划导航。面向微电子及半导体领域3D精密定位及智能检测需求,提出基于融合注意力机制的点云配准算法,解决了特征描述符模型在点云配准中难以兼顾精度与速度的问题。

【人才培养成效】

团队近三年指导毕业研究生107人,在读研究生132人,其中在读国外留学生1名、国家公派联合培养博士1名。团队建设有省级研究生联合培养基地4个、校级联合培养基地7个,具有规范的组会制度和学术沙龙制度,师生相处融洽,科研氛围浓厚,具有很好的协同创新精神。培养的研究生50余人次获得国家奖学金、学业一等奖学金、黑龙江省优秀三好学生、省优秀毕业生等荣誉称号。

团队培养的学术学位研究生科研创新能力强,人均发表SCI论文1篇以上,以第一单位公开发表中科院一区论文10余篇。培养的专业学位研究生实践能力突出,近三年学科竞赛获国家级奖项10余项(其中全国一等奖3项,全国二等奖5项),省级各类奖项30余项。

团队指导的研究生思想品质好、综合能力强,李明月、江北同学支教保研,获西部计划优秀志愿者、最美支教者、黑龙江省三好学生、黑龙江省优秀毕业生等荣誉称号。培养的研究生专业素质过硬,就业率达到100%,近五年考博22人,就读于上交大、西交大、北航、哈工大等顶尖高校,毕业硕士就业于抖音、智谱清言、美团、滴滴、上海艾为、大唐、大华、中国农业银行、维谛技术、西门子、海康威视、深圳比亚迪、上海新时达、汇川等头部高新技术公司,并在工作岗位上迅速成长,90%以上成为所在单位的技术骨干。