// 低碳与能源催化团队 //

团队简介

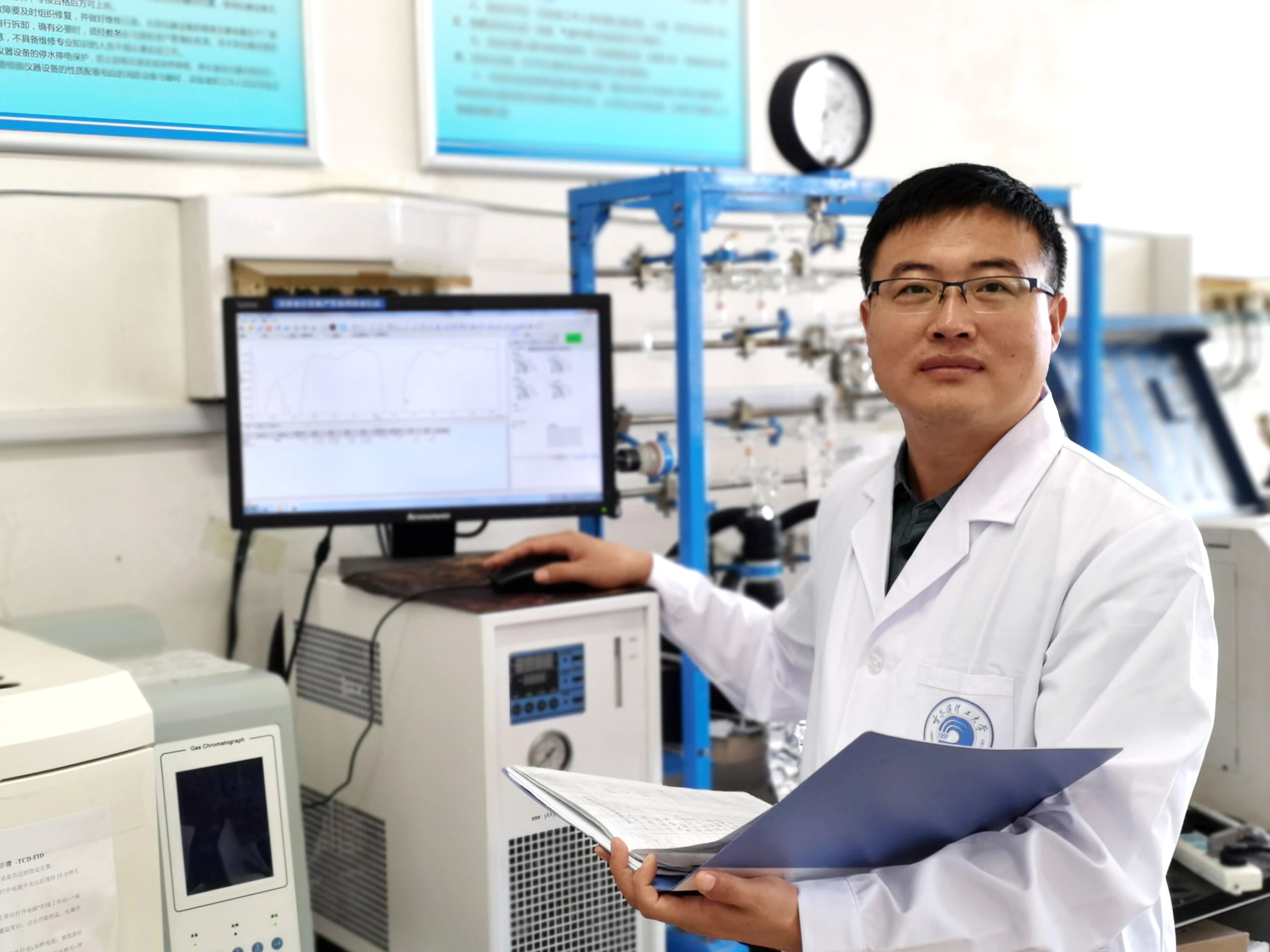

材料科学与化学工程学院“低碳与能源催化研究团队”由龙江学者特聘教授、省杰出青年基金获得者张凤鸣教授领衔,是一支结构合理、富有创新活力的高水平研究生导师团队。团队紧密围绕国家“双碳”战略目标,聚焦能源催化转化领域前沿,重点开展二氧化碳资源化利用、氢能绿色制备关键催化材料、先进电池电极材料等方向的研究。团队致力于基础研究与技术创新的融合,推动绿色能源技术的发展与产业化应用,已在相关领域取得多项具有影响力的创新成果。

团队师生合影

负责人简介

张凤鸣,教授,博士生导师,龙江学者特聘教授、省杰出青年基金获得者,材化学院院长,黑龙江省CO2资源化利用与能源催化材料重点实验室主任、中国化学会高级会员、中国感光学会光催化专业委员会委员,黑龙江省化学会、化工学会理事,期刊Chin. Chem. Lett.和Chin. J. Struct. Chem.青年编委。主要从事晶态多孔框架材料在能源催化转化方面的研究工作,在低浓度二氧化碳吸附与原位转化、分解水产氢方面形成了研究特色,以第一或通讯作者在Nat. Comm.、J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem. Int. Ed.、Adv. Mater.、Adv. Funct. Mater.等高水平期刊发表论文100余篇,其中ESI高被引论文9篇,授权发明专利11项。

团队成员

团队现有成员12人,包括教授3人、副教授3人、高级实验师1人、讲师5人。其中,博士生导师1人,硕士生导师11人。团队平均年龄42岁,梯队结构合理。

团队青年教师

科技创新

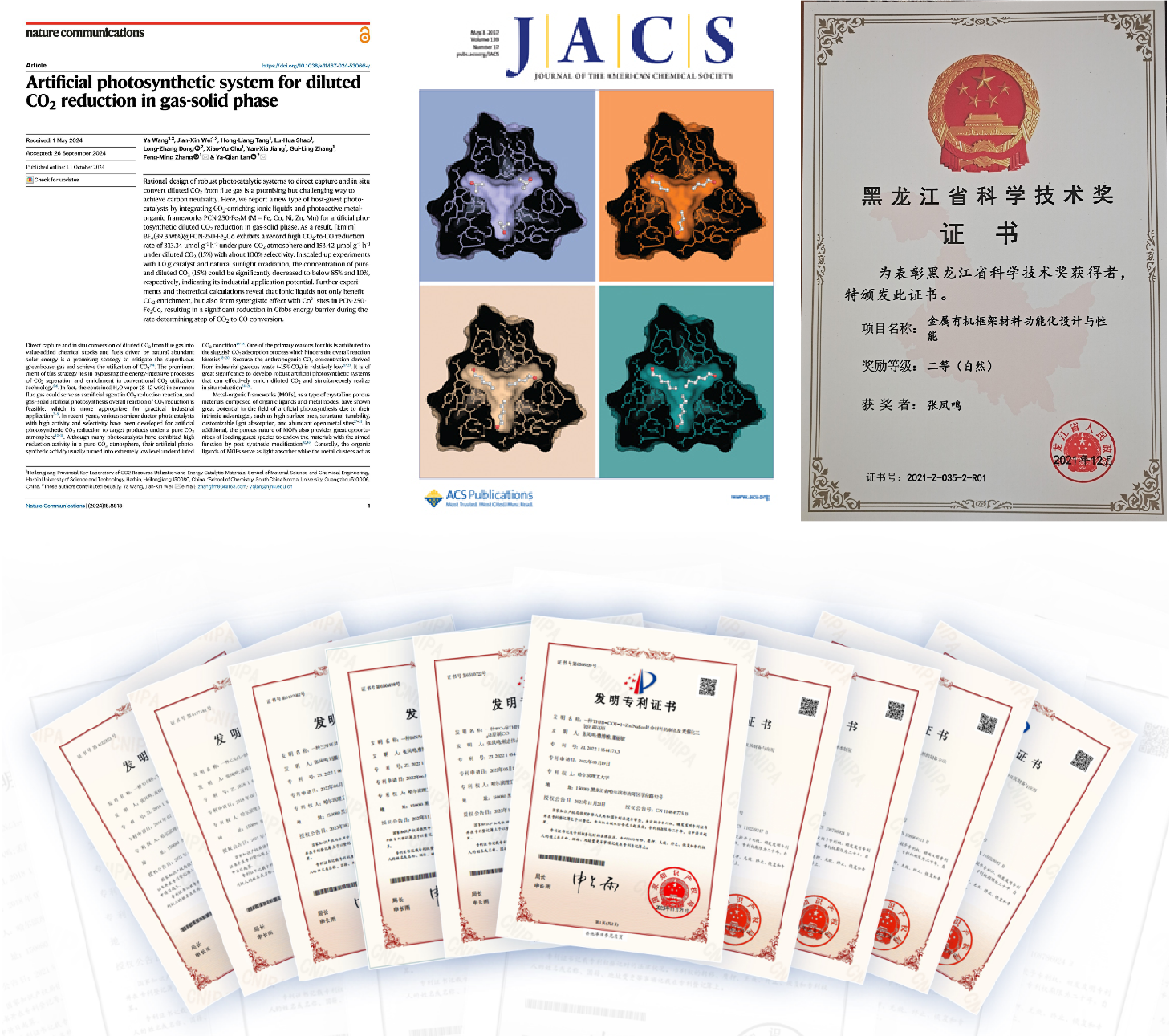

团队取得了一系列创新性研究成果,首次构筑化学键连接的MOFs-COFs异质结材料,开发了系列低浓度二氧化碳高效还原的COFs基光催化剂,阐明了主客体协同催化二氧化碳还原机制。在能源催化相关领域发表学术论文150余篇,包括Nat. Comm.(2篇)、J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem. Int. Ed.(4篇)、Adv. Mater.(2篇)、Adv. Funct. Mater.等国际顶尖期刊论文。授权发明专利20余项,主持和完成国家级、省部级、企业委托项目30余项,先后获得省科学技术奖(自然类)二等奖、省高校科学技术一等奖。

团队创新型研究成果

服务国家战略

团队紧扣国家“双碳”战略需求,依托黑龙江省CO2资源化利用与能源催化材料重点实验室,与大唐黑龙江分公司合作开展“烟道气二氧化碳捕集制备尿素关键催化材料”的研究,服务供暖和热电行业降低碳排放的目标;与智储联科(上海)新能源技术有限公司等企业共建“双碳联合实验室”,开展能源转化关键材料研发合作。团队成功开发出系列用于二氧化碳绿色转化与氢能高效制备的关键催化材料,累计完成成果转化10余项,产生了显著的经济效益,有力支撑产业绿色升级,积极服务国家战略和黑龙江省“4567”现代产业体系。

校企签约仪式

人才培养

团队始终将育人工作置于核心位置,全面贯彻立德树人根本任务,积极开展科研育人实践,促进研究生全面发展。近年来,团队先后获批国家一流课程、省级研究生导学思政团队、省级研究生课程思政项目及省级研究生精品课程等项目。在团队先进育人理念支撑下,所培养的研究生成才率高、发展潜力显著,在团队导师推荐下进入著名高校继续深造,并于毕业后进入不同高校担任教师等职务;此外多名毕业生就职于中国石油、中国石化、中国天辰、哈飞空客、远景能源等大型骨干企业,并获得用人单位普遍好评。

// 金属凝固控制技术与特种铸件研发团队 //

团队简介

金属凝固控制技术与特种铸件研发团队依托哈尔滨理工大学材料科学与工程学科,长期服务国家航空、交通运输、能源装备领域重大需求,形成“理论研究-技术攻关-成果转化-人才培养”一体化发展体系。目前,团队教师14人,其中教授5人,副教授3人,讲师6人。博士生导师5人;硕士生导师12人。近5年,团队承担各类科研项目50余项,累计培养工学博士、硕士、博士后100余人,在读博士、硕士、博士后80余人。

团队师生合影

留哈毕业生返校留念

团队成员及核心研究方向

团队成员

郭二军:教授,博士生导师,erjunguo@126.com。

康福伟:教授,硕士生导师,材料科学与化学工程学院副院长,fuwei_kang@163.com。

冯义成:教授,博士生导师,fyc7806067@163.com。

刘东戎:教授,博士生导师,hlgldr@126.com。

赵思聪:副教授,博士生导师,zscwr@163.com。

王 雷:副教授,博士生导师,wangxiaolei2005@126.com。

马宝霞:教授,硕士生导师,mabaoxia@126.com。

汪恩浩:副教授,硕士生导师,enhaowang@hrbeu.edu.cn。

陈宏涛:讲师,硕士生导师,htchen83@163.com。

付原科:讲师,硕士生导师,fuyuanke0209@126.com。

满佳乐:讲师,硕士生导师,manjiale@hrbust.edu.cn。

赵 宇:讲师,硕士生导师,zhaoyu@hrbust.edu.cn。

核心研究方向

基于凝固理论,开展高性能金属材料成分设计和开发、合金组织调控、凝固控制技术及特种铸件研发:

1.高性能铸铁材料开发、特种铸件研发及厚大断面球铁凝固控制技术;

2.高性能镁合金;

3.高性能铝合金;

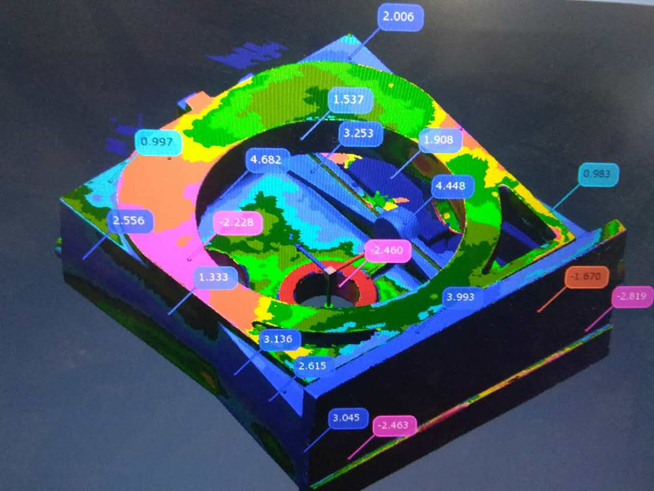

4.数值模拟;

5.高熵合金。

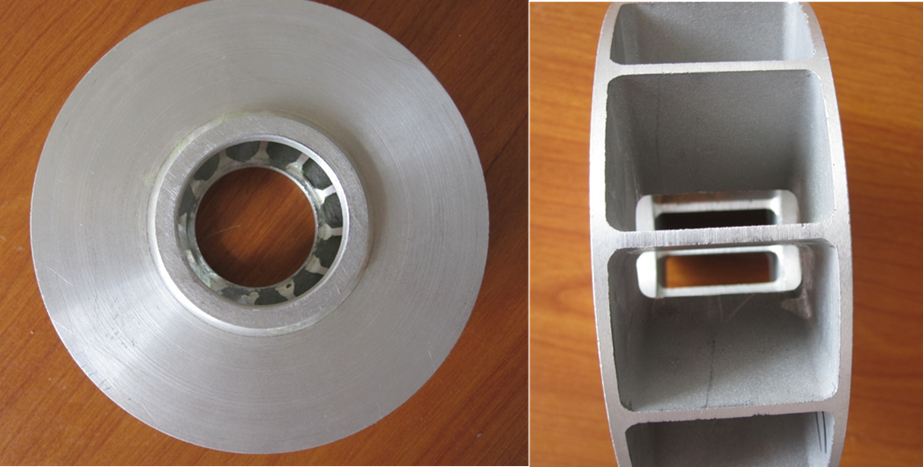

研究成果及育人成效

多项科研成果在航空、交通运输、能源装备领域获得应用。团队先后荣获黑龙江省科技进步二等奖5项,黑龙江省高等教育教学成果奖一等奖2项;1门课程被评为国家级一流课程;团队拥有黑龙江省级教学名师1人,黑龙江省课程思政教学名师1人,黑龙江省课程思政教学团队1个,黑龙江省研究生导学思政团队(导师)1个;荣获校五四青年奖章(金属凝固及先进成形技术青年创新团队)荣誉称号;在校生在科技竞赛获奖、奖学金、优秀荣誉称号等100余人次;毕业生在中国航发东安、中国一重、东轻、高校等大型企事业单位就业50余人。

离心铸造铝合金叶轮

离心铸造飞机用涨圈

铸铁箱体铸件

// 先进电工电子材料与绝缘技术团队 //

负责人简介

翁凌,哈尔滨理工大学,教授,博士生导师,工程师学院副院长;全国电工技术学会绝缘材料与绝缘技术专委会委员;《绝缘材料》期刊编委会副主任委员;黑龙江省塑料工程学会常务理事。主要从事先进聚合物基复合材料领域的研究工作,在聚合物基介电功能复合材料的研制、工程电介质材料的理论及实际应用等方面有较深入的研究。先后主持国家自然科学基金面上项目、黑龙江省自然科学基金重点及面上项目、国家科技支撑计划项目等 10余项科研项目,在国内外学术期刊和会议发表论文 80余篇,参编专著1部。国家自然科学基金评审专家,中国复合材料学会高级会员。多次指导学生参加各类型的材料类大学生创新设计大赛并荣获国家级、省级奖项,指导学生完成国家级、省级大学生创新创业项目多项。

// 环境功能材料课题组 //

导师简介

胥焕岩,教授,博士生导师。教育及工作经历:1998年于武汉理工大学材料学院获工学学士学位;2001年于武汉工程大学材料学院获工学硕士学位;2004 年于中山大学地环学院获理学博士学位;2007 年于哈尔滨工业大学城市水资源与水环境国家重点实验室博士后出站:2012年7月至2013年7月澳大利亚昆士兰大学访问学者;2017年9月至2018年9月美国宾夕法尼亚州立大学访问学者。

研究方向

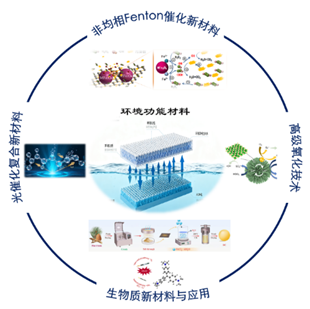

致力于环境功能材料领域研究,涉及非均相Fenton催化新材料、光催化复合新材料与生物质新材料的微观结构设计、降解性能及微观作用机制。

科技创新

主持国家自然科学基金、黑龙江省自然科学基金面上项目、黑龙江省青年科技基金、黑龙江省教育厅科研基金等9项科研项目。获黑龙江省高校科学技术一等奖(自然科学类)1项、武汉市科技进步三等奖1项。出版学术专著2部。申请国家发明专利3项。发表学术论文70余篇,SCI、EI检索50余篇,其中ESI高被引论文4篇。

代表性论文

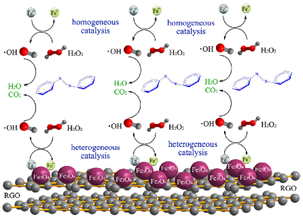

氧化石墨烯原位负载Fe3O4纳米颗粒,用于非均相Fenton反应,降解有机污染物。

Huan-Yan Xu*, Bo Li, Tian-Nuo Shi, Yuan Wang, Sridhar Komarneni*, Journal of Colloid and Interface Science 532(2018)161-170.

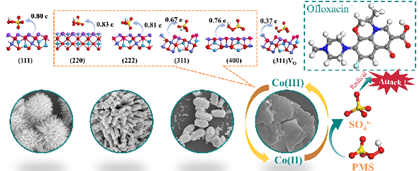

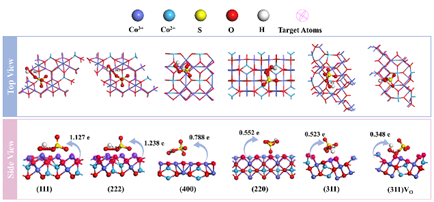

通过四氧化三钴微观结构调控,实现抗生素类有机污染物的高效降解。DFT理论计算证实,暴露晶面是影响Co3O4催化氧化性能的潜在因素。

Bo Li,Huan-Yan Xu*, Yu-Long Liu, Yue Liu, Yan Xu, Si-Qun Zhang,Chemical Engineering Journal467 (2023) 143396.(ESI热点论文)

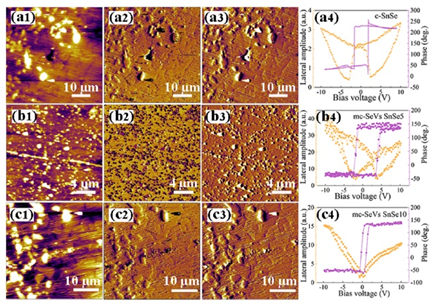

首次合成了含硒空位的微晶SnSe,并将其用于水相有机物的压电催化降解。

Yue Liu,Huan-Yan Xu*, Bo Li, Mao-Chang Cao, Li-Guo Jin, Lian-Wei Shan *, Li-Min Dong*, Chemical Engineering Journal 497 (2024) 155641.

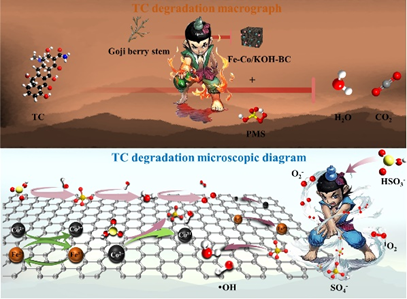

基于机器学习筛选具有高比表面积碳生物质。通过碳化制备生物质碳,并原位负载Co/Fe双金属纳米颗粒。该生物碳基双金属催化剂能够高效活化过硫酸盐,促进抗生素类有机污染物(四环素)高效降解。

Bao-Ying Wang, Huan-Yan Xu*, Jing-Ming Lan, Dan-Qi Liu, Yu Zhong, Bo Li*, Separation and Purification Technology 361 (2025) 131664.

代表性发明专利及学术专著

非均相Fenton催化新材料(专著)

具有高自然光催化活性的纯锐钛矿相TiO2绿色制备方法(发明专利)

液相化学法制备氧化石墨烯所产生废酸的资源化方法(发明专利)

用于高级催化氧化的埃洛石基微纳反应器的制备方法(发明专利)

人才培养

致力于环境功能材料领域研究,涉及非均相Fenton催化新材料、光催化复合新材料与生物质新材料的微观结构设计、降解性能及微观作用机制。指导硕士及博士研究生共发表SCI论文50余篇,其中一区TOP期刊10余篇申请国家发明专利10余项。荣誉奖项学生累计获得硕士/博士研究生国家奖学金3人次。

已培养毕业硕士研究生20名,博士研究生2名。毕业生中,20%进入国内外高校继续深造;80%进入芯片、新能源等行业工作,就业率与深造率达到100%。

导师介绍

李博,讲师,硕士生导师。

教育及工作经历:

2013.08-2017.06哈尔滨理工大学无机非金属材料工程 工学学士;

2017.08-2020.05 哈尔滨理工大学 材料物理与化学工学硕士;

2020.09-2024.03 哈尔滨理工大学 材料科学与工程工学博士;

2024.07-至今 哈尔滨理工大学 机械工程博士后科研流动站 博士后;

2024.07-至今 哈尔滨理工大学 材料科学与化学工程学院 讲师。

科技创新

先后获得国家资助博士后人员研究计划C档资助、黑龙江省博士后资助,主持黑龙江省省属本科高校“优秀青年教师基础研究”支持计划项目。以第一作者及通讯作者发表SCI论文10余篇,其中ESI高被引论文3篇,ESI热点论文1篇。

代表性论文

构筑蛋黄壳结构Co3O4@Co3O4/Fe3O4磁性纳米反应器,诱发限域催化效应,促进过硫酸盐活化,进而实现了多种持久性有机污染物的高效降解。

Bo Li, Huan-Yan Xu*, Gu-Hao-Nan Chi, Li-Min Dong*, Lian-Wei Shan, Li-Guo Jin, Yan-Li Zhuang, Mao-Chang Cao, Xiu-Lan He, Shu-Yan Qi.Chemical Engineering Journal 483 (2024) 149403. (ESI 高被引论文)

调控 Co3O4 微观结构,实现了不同晶面暴露,基于 DFT 理论计算结果证实不同暴露晶面对于过硫酸盐的吸附能和电荷转移量是影响其催化氧化性能的关键因素。

Bo Li, Huan-Yan Xu*, Yu-Long Liu, Yue Liu, Yan Xu, Si-Qun Zhang, Chemical Engineering Journal 467 (2023) 143396.(ESI 热点论文)

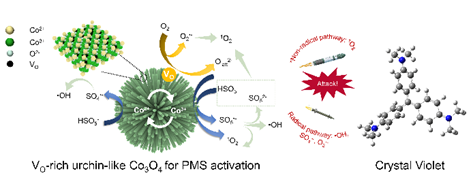

巧妙地构筑了具有海胆状微观结构的Co3O4,并调节表面氧空位,证实了表面氧空位对于过硫酸盐活化及单线态氧生成的促进作用,实现了高浓度结晶紫染料的高效降解。

Bo Li, Huan-Yan Xu*, Yu-Long Liu, Li-Min Dong, Sridhar Komarneni, Ceramics International 48 (2022) 26553-26564.

人才培养

独立指导硕士研究生2名,全程指导本科生毕业论文/设计2人,并成功指导学生团队开展大学生创新创业训练计划项目1项。

// 能源转换与存储技术创新团队 //

导师简介

李丽波,1978年生,2006年于哈尔滨工业大学电化学工程系获工学博士学位,三级教授,龙江学者青年学者,黑龙江省专业技术领军人才梯队后备带头人。现任黑龙江省化学学会理事、江苏兴达钢帘线股份有限公司专家顾问、教育部学位与研究生教育发展中心评审专家、哈尔滨市科技局项目评审专家。

研究方向

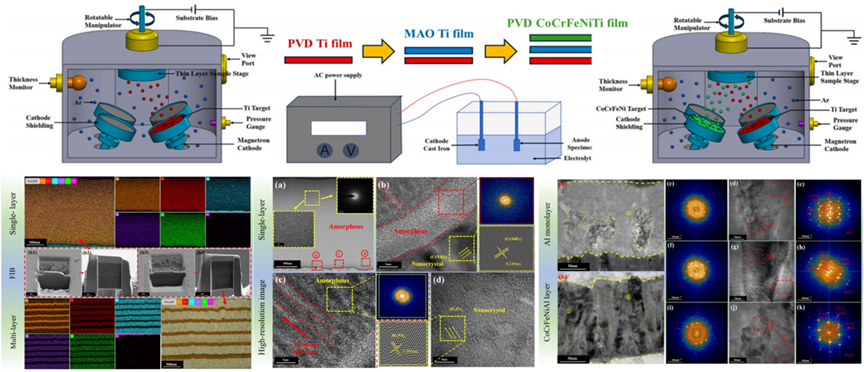

固态锂电池关键材料与集成技术、高比容量锂硫电池电极材料与电池性能优化、新型薄膜太阳能电池及表面工程。

核心成果

核心成果:先后主持国家自然科学基金、省部级及厅局级科研项目12项,在Energ. Environ. Sci., Adv. Mater., Angew Chem. Int. Edit.,ACS Energy Lett., Energy Storage Mater.,Adv. Funct. Mater. 等国际权威期刊发表SCI论文60余篇,出版专著《表面预处理实用手册》和《电镀技术与应用》,并授权发明专利46项。研究成果荣获黑龙江省科学技术奖(发明)一等奖、黑龙江省科学技术奖(自然)三等奖、黑龙江省高校科学技术奖二等奖和三等奖、第四届中表镀-安美特优秀青年教师奖、中国表面工程协会科学技术奖及中国创新挑战赛暨中关村新兴领域专题赛优胜奖。此外,主持多项横向课题,成功研发无金属集流体的锂氟碳电池并实现应用;为年产值百亿的江苏兴达钢帘线股份有限公司解决关键技术瓶颈,产品性能达到国际行业标准,为企业年节约成本100万元。李丽波教授在电化学领域具有深厚的学术造诣与丰富的实践经验,其研究成果在学术界与工业界均产生广泛影响,是电化学领域的杰出专家。毕业生扎根高校科研阵地,问鼎电池产业头部企业——宁德时代、亿纬锂能、豪鹏、杉杉科技等领军单位皆见门生足迹。

// 精密焊接及微纳连接技术团队 //

团队简介

精密焊接及微纳连接技术团队专注于半导体封装及微纳连接、异质界面连接与表面防护两大核心方向研究。在半导体封装领域,团队重点突破低温低压铜颗粒烧结技术,拥有10余项核心专利并开发了多场景颗粒形状及尺寸匹配体系,该技术应用于SiC MOSFET等第三代半导体新能源器件封装,所制备烧结接头具备业界领先性能。在异质界面连接与表面防护领域,团队致力于先进装备表面防护与异质界面集成,成功开发了AlN陶瓷/金刚石与金属异质连接、多能场辅助冷喷涂等关键技术,服务于大功率半导体器件集成封装与高端装备表面防护体系构建,为地面装备保障、先进飞行器维护等重大任务提供支撑。团队科研实力雄厚,主持/参与国家重点研发计划子课题、国家自然科学基金、省重点研发项目等30余项,发表论文100余篇(SCI 60余篇),获授权专利50余项。团队拥有76平方米万级洁净度实验区,配备耐驰激光闪光导热仪、日本武藏高精度点涂机、AMX芯片封装烧结炉、季华执朴科技JHL-CS600冷喷涂系统等国际先进设备,具备从材料性能分析到芯片封装可靠性验证的全流程研究能力。

负责人介绍

团队负责人刘洋教授长期从事半导体封装及微纳连接研究,曾于荷兰 NXP 半导体可靠性中心、荷兰代尔夫特大学微电子工程中心工作,主持/参与国家级、省部级项目 30 余项,并担任第三代半导体产业技术创新战略联盟标准委员会委员、中国焊接学会理事、中国焊接协会理事、全国钎焊及特种焊接技术委员会委员、全国焊接标准化技术委员会钎焊分委会委员。联系方式:yang_liu@hrbust.edu.cn.

人才培养

团队现有核心成员6人(均具博士学位),博士生3名,硕士生50名;毕业生境内深造主要去向为哈尔滨工业大学、大连理工大学、南方科技大学等“双一流”高校,境外深造主要去向为荷兰代尔夫特大学、新加坡南洋理工大学等国际知名院校,就业集中于比亚迪、华为、台积电、特斯拉、贺利氏等全球汽车、手机、芯片行业头部企业。